盛土の圧密沈下対策としての圧密促進工法の設計方法と設計例を紹介します。盛土の圧密沈下対策では透水性の低い軟弱な粘性土地盤にバーチカルドレーンを打設し、圧密排水時間の短縮を図る方法(圧密促進工法)として、バーチカルドレーン工法が一般的に適用されます。以下に、具体的な改良仕様の検討方法や比較表の作成例を解説します。

地盤改良による圧密沈下対策

バーチカルドレーン工法は、軟弱な粘性土地盤に透水性のよい鉛直ドレーンを多数設置して、水平方向の排水距離を短縮する地盤改良工法(圧密促進工法)です。圧密による地盤の強度増加も期待でき、地盤の安定化にも適用可能です。

ドレーン材には自然材料(砂)や人工材(プラスチックボード等)が用いられ、施工方法や使用材料によりいくつかの工法に派生しています。また、圧密沈下促進工法では、バーチカルドレーン工法の他に、敷砂による透水経路の確保と載荷盛土による荷重の増加が必要となります。

バーチカルドレーン工法(圧密促進工法)の改良原理

Terzaghiの一次元圧密理論では、圧密に要する時間tは排水距離Hの2乗に比例します。

- t

- :圧密時間

- H

- :排水距離

- Cv

- :圧密係数(m²/s)

- Th

- :時間係数

そのため何らかの方法で排水距離Hを短縮すれば、圧密沈下を短期間で終了させることが可能です。バーチカルドレーン工法は、粘土中に砂および人工材のドレーンウェルを打設し排水距離Hを小さくすることで圧密時間tの短縮を図る工法です。

ドレーン材別工法分類

バーチカルドレーン工法のドレーン材には、自然材料(砂)や人工材(プラスチックボード等)が用いられます。ドレーン材による工法の分類は下表のとおりです。

| ドレーン材 | 工法名 | 概要 | |

|---|---|---|---|

| 自然材料 | 砂 | サンドドレーン | ケーシングを用いて砂柱を地中に打設し、ブレロード盛土などの載荷重をかけ圧密促進する工法 |

| 人工材 | プラスチックボード | プラスチックボートドレーン | プラスチックボードを地中に圧入し、プレロード盛土などの載荷重をかけて圧密促進する工法 |

設計方法

無対策地盤の圧密沈下量の算定

無対策地盤の圧密沈下量は下に示す「道路土工軟弱地盤対策工指針」(平成24年度版)に準じて算定します。

一次圧密沈下量は、基本的には盛土中央直下の軟弱層の一次元圧密沈下量を求める。設計上必要な場合は盛土中央以外の位置でも求める。

一次圧密沈下量計算には、一次元の一次圧密沈下量の計算法として一般的に用いられるe-log p法、正規圧密状態で用いられるmv法とCc法がある。

e-log p法

e-log p法では、一次圧密沈下量Scは土層区分された圧密層ごとの間隙比の変化量を用い、式(解5-3)から求めることができる。

- Sc

- :一次圧密沈下量(m)

- e0

- :圧密層の盛土前の鉛直応力p0での初期間隙比

- e1

- :圧密層の盛土荷重による圧密後の間隙比でe-log p曲線に圧密層中央深度の盛土後の鉛直応力p0+Δpに対する間隙比

- H

- :圧密層の層厚(m)

Cc法、mv法

正規圧密土からなる軟弱層の場合で、圧縮指数Ccまたは体積圧縮係数mvが求められている場合には(解5-4)、(解5-5)によって一次圧密沈下量Scを求めることができる。

- Cc

- :圧縮指数

- mv

- :体積圧縮係数(m²/kN)

- p0

- :圧密層の中央深度の盛土前の鉛直有効応力(kN/m²)

- Δp

- :圧密層の中央深度の盛土荷重による鉛直有効応力の増分(kN/m²)

- H

- :圧密層の層厚(m)

出典:道路土工軟弱地盤対策工指針(平成24年度版), 平成24年8月, (社)日本道路協会, p.125~p.126

バーチカルドレーン工法の設計方法

バーチカルドレーン工法の設計方法は下に示す「道路土工軟弱地盤対策工指針」(平成24年度版)に準じます。また、プレファブリケイティッドバーチカルドレーン※工法(以下、PVD工法という)の設計はサンドドレーン工法と同じ方法によります。

※プレファブリケイティッドバーチカルドレーンとは、プラスチックボードボードドレーンを含む人工材ドレーンの総称

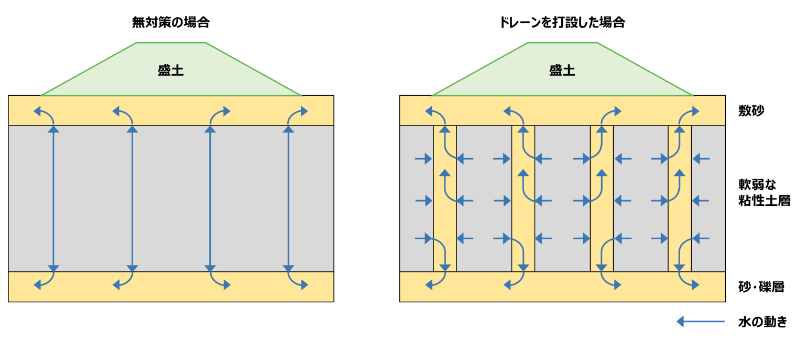

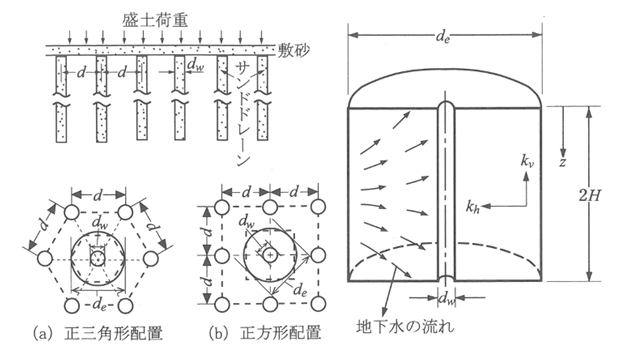

サンドドレーンの設計方法

圧密度と圧密時間の関係は水平方向の圧密係数を用いて算定する。解図6-53に示すように通常、三角形または正方形にサンドドレーンが配置され、間隙水は水平方向のみに流れるものとして、各ドレーンが担当する範囲を面積が等しい円に置き換えて圧密の計算がなされ、この円を有効径deで表す。間隔dの三角形または正方形でサンドドレーンを配置した地盤においては、圧密時間tは式(解6-1)によって求められる。圧密の速さは有効径deが小さいほど、言い換えればサンドドレーンの設置間隔dが小さいほど促進される。

- t

- :圧密時間(日)

- Th

- :水平圧密の時間係数(無次元)

- ch

- :水平方向の圧密係数(m²/日)

(一般に標準圧密試験結果の鉛直方向圧密係数cvを用いる) - de

- :有効径(m)

- de=1.05d

- :正三角形配置

- de=1.13d

- :正方角形配置

- d

- :サンドドレーンの設置間隔(m)

サンドドレーンの配置と圧密排水の状況

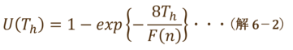

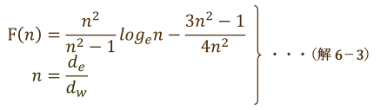

一般には、鉛直方向の圧密排水距離Hに比べてdeが非常に小さいため、鉛直方向の排水を無視すると、圧密度Uhと時間係数Thは、有効径deとサンドドレーンの直径dwの比nをパラメータとして、解図6-54に示す関係にある。また近似的には式(解6-2)で与えられる。

- dw

- :サンドドレーンの直径(m)

サンドドレーンの設計では、施工法やドレーン径、ドレーン間隔および改良範囲(深さ及び幅)を仮定し、圧密度を求め、安定及び沈下の検討を行う。所定の圧密時間において目標とする圧密度や盛土の安全率及び残留沈下量が許容値を満足しない場合はドレーン間隔や改良範囲を修正し、再度検討を加える。

出典:道路土工軟弱地盤対策工指針(平成24年度版), 平成24年8月, (社)日本道路協会, p.249~p.251

プラスチックボードドレーンの設計方法

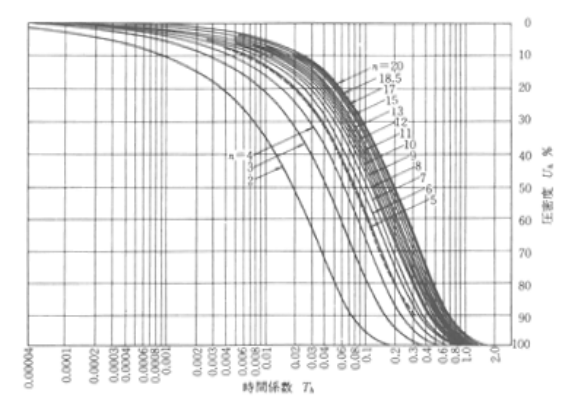

プラスチックボードドレーンを含むPVD工法の設計は、サンドドレーン工法と同じ方法による。一般に使用されているPVDの例を解図6-58に示す。

解図6-58に示すようなPVDが直径5cmのサンドドレーン(dw=5cm)に相当した効果を発揮するものとし、解図6-59を用いて圧密速度の計算を行うことができる。なお、PVDの間隔は0.6~2.0m程度であり、1.0~1.5m程度の実績が多い。

圧密度Uh-有効径deの関係図

(dwを5cmとした場合)

出典:道路土工軟弱地盤対策工指針(平成24年度版), 平成24年8月, (社)日本道路協会, p.259~p.260

設計上の留意点

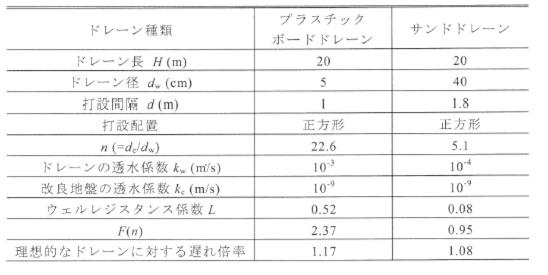

バーチカルドレーン工法の設計の際の留意点として、ドレーンの排水性能の低下により発生する圧密遅れが挙げられます。圧密遅れを定量的に考慮するためにはウェルレジスタンス係数が用いられ、下に示す「道路土工軟弱地盤対策工指針」(平成24年度版)に準じて算定されます。また、ウェルレジスタンスによる圧密遅れの試算を以下に示します。

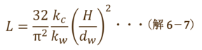

圧密計算においてドレーンやサンドマットの透水係数は無限大と仮定している。実際には、ドレーンもサンドマットも有限の透水係数を有するため、透水係数の値によってはドレーンやサンドマット内に損失水頭を生じることで排水性能が低下し、圧密の遅れが発生することがある。この問題を圧密度Uhと時間係数Thの関係において定量的に評価する場合、サンドドレーンでは式(6-7)に示すウェルレジスタンス係数と呼ばれる係数が用いられる。

- L

- :ウェルレジスタンス係数

- kc, kw

- :粘性土及びドレーンの透水係数(cm/s)

- H

- :ドレーンの長さ(m)

- dw

- :ドレーンの直径(m)

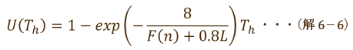

ウェルレジスタンス係数は、ドレーンの長さとドレーンの径の比(細長比)及び粘性土層とドレーンの透水係数の比等に影響される。式(解6-6)に示すようにウェルレジスタンス係数Lを近似式中に組み込むことで、圧密遅れを定量的に考慮することが可能であり、Lが大きくなるにつれて圧密が遅れる関係がある。

サンドマットの透水係数が有限の場合には、同様にマットレジスタンスと呼ばれる係数が用いられ、サンドマットの幅とドレーンの直径の比やサンドマットの厚さとドレーンの長さの比に影響される。

ドレーンが長い場合や盛土幅が広い場合には、ウェルレジスタンスやマットレジスタンスによって圧密の遅れが予測されるので、ドレーンやサンドマット内部の水圧を低下させるために、設計段階にて地下排水溝の設置頻度を増やすことや強制排水工の併用等の対応を十分に検討しておくことが必要である。

出典:道路土工軟弱地盤対策工指針(平成24年度版), 平成24年8月, (社)日本道路協会, p.253~p.254

出典:地盤工学・実務シリーズ31地盤改良の調査・設計と施工-戸建て住宅から人工島まで-, 2013年3月, (社)地盤工学会, p86

ドレーンのピッチの設定

ドレーンのピッチは、以下に示す実績の範囲を参考に所定の圧密時間で目標の圧密度を満足するドレーンピッチを算出します。

バイブロハンマ式及びオーガ式のドレーン径は40~50cm程度、打設間隔は1.5m~3.5m程度の範囲が用いられている。

参考:道路土工 軟弱地盤対策工指針(平成24年度版),平成24年8月, (社)日本道路協会, p248

プレファブリケイティッドバーチカルドレーン(PVD)工法の間隔は0.6~2.0m程度であり、1.0~1.5m程度の実績が多い。

参考:道路土工 軟弱地盤対策工指針(平成24年度版),平成24年8月, (社)日本道路協会, p259

圧密沈下対策工の設計例

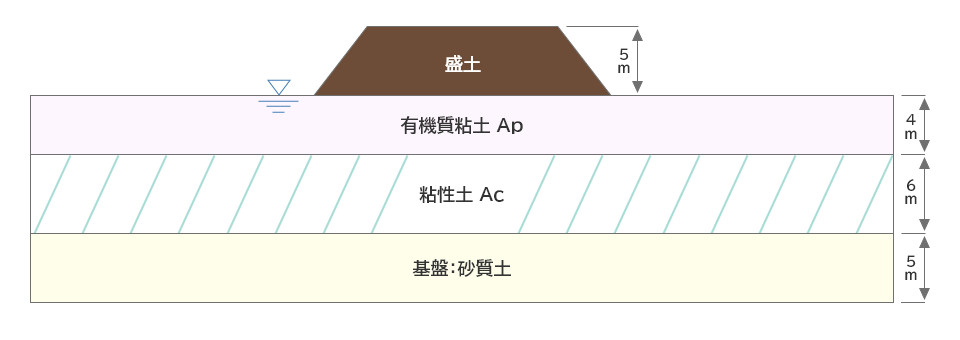

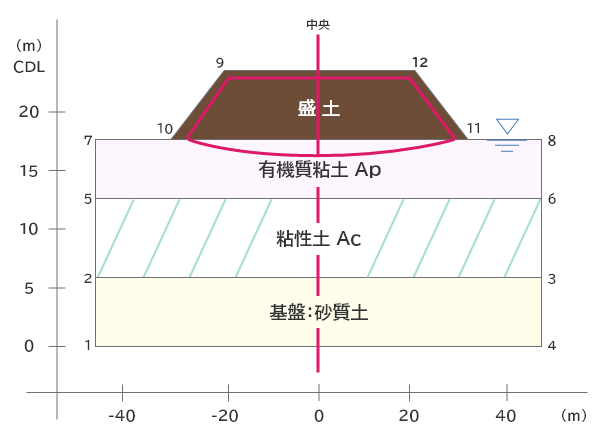

設計条件

有機質土4m、粘性土6mからなる軟弱地盤上へ高さ5mの盛土造成を計画している。盛土造成速度5cm/dayとし、盛土完成後の6か月の放置期間を経て供用開始する。

供用開始時の原地盤の許容残留沈下量を0.1m以下、目標圧密度U=90%以上とした場合、バーチカルドレーン工法の改良仕様を算定する。

(本計算例では、盛土の上載圧は考慮していないが、道路盛土の場合は供用後の交通荷重等を考慮する必要がある)

準拠指針・手引き

- 道路土工軟弱地盤対策工指針(平成24年度版) 平成24年8月 (社)日本道路協会

検討モデル・地盤条件

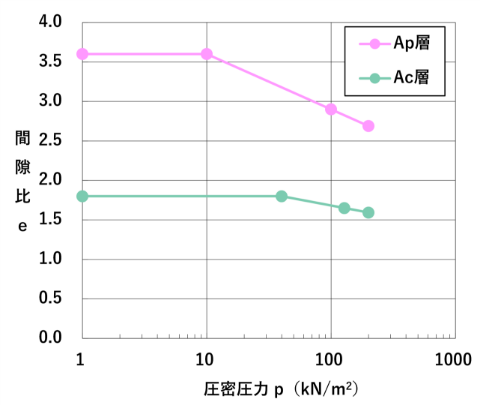

検討モデル・地盤条件はそれぞれ次のとおり。圧密係数CvはAp層、Ac層でそれぞれ、60、65cm²/dayである。またe-log p関係はそれぞれ右下図が示すとおりである。

| 土層名 | γt (kN/m³) |

Cv (cm²/day) |

|---|---|---|

| 盛土 | 18.0 | --- |

| Ap | 14.5 | 60 |

| Ac | 16.5 | 65 |

無対策時の圧密沈下量の算定

a)圧密沈下量の算定

無対策地盤の圧密沈下量を「道路土工 軟弱地盤対策工指針(平成24年度版)」(日本道路協会)に準じて、e-logp法で算定する。

各層の沈下量は以下のとおりである。

- 有機質土 Ap層

- :0.62m

- 粘性土 Ac層

- :0.32m

- 合計沈下量

- :0.94m

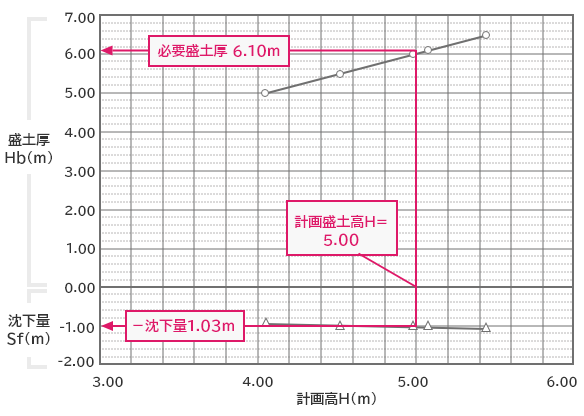

b)必要余盛高の算定

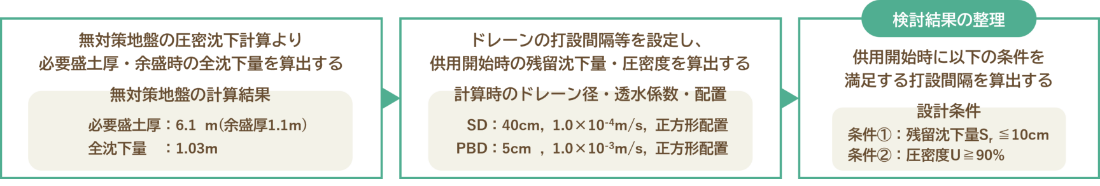

盛土中央の沈下量を基に必要な余盛高さを算定する。余盛高1.10mで盛土厚が6.10mの時に沈下量が1.03m(Ap層:66.3cm、Ac層:35.8cm)となる。このとき、

6.10-1.03=5.07m>5.0m(計画盛土高さ)

上式より沈下後の盛土高さが計画盛土高さを満足することから、必要余盛高さは1.10mと決まった。

| 中央部の 盛土荷重 (kN/m²) |

盛土厚 (m) |

圧密沈下量 Sc(m) |

沈下後の 盛土高 H(m) |

判定 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 95.0 | 5.00 | 0.94 | 4.06 | NG |

| 2 | 104.5 | 5.50 | 0.98 | 4.52 | NG |

| 3 | 114.0 | 6.00 | 1.02 | 4.98 | NG |

| 4 | 115.9 | 6.10 | 1.30 | 5.07 | OK |

| 5 | 123.5 | 6.50 | 1.06 | 5.44 | OK |

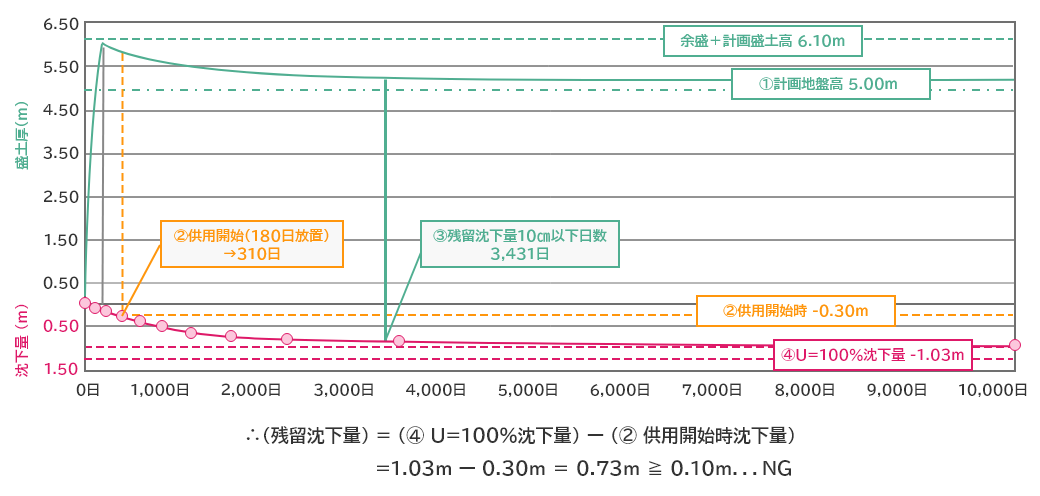

c)圧密沈下時間の算定

b)で算定された必要盛土厚6.1mの場合の圧密期間および圧密沈下量を計算する。本検討の盛土造成速度は5cm/day、放置期間は6か月であるため供用開始日は盛土の造成開始後から310日経過時となる。310日時点での圧密沈下量は0.30mであり、残留沈下量は1.03-0.30≒0.73mとなる。したがって、許容残留沈下量0.1m以下を満足しない。

そこで、地盤改良工(バーチカルドレーン工法)によって、圧密沈下を促進させ、供用開始時の残留沈下量を小さくする必要がある。

| 圧密度(%) | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 経過日数(日) | 0 | 95 | 175 | 323 | 545 | 841 | 1211 | 1692 | 2358 | 3542 | 1000 |

| 沈下量(m) | 0.00 | 0.11 | 0.20 | 0.30 | 0.41 | 0.52 | 0.63 | 0.74 | 0.85 | 0.95 | 1.03 |

| 盛土高(m) | 0.00 | 4.64 | 5.90 | 5.80 | 5.69 | 5.58 | 5.47 | 5.36 | 5.25 | 5.15 | 5.07 |

地盤改良工の検討(バーチカルドレーン工法)

検討フロー

改良仕様・範囲の設定

検討条件概要を下記に示す。

- 検討対象土

- :Ap層、Ac層

- 盛土計画高

- :5.0m

- 許容残留沈下量

- :0.1m

- 放置期間の上限

- :180日

- 粘性土地盤の透水係数

- :1.0×10-9(m/sec)

- 改良深度

- :G.L−10.0m(圧密沈下層下端深度)

- プラスチックボードドレーンの透水係数

- :1.0×10-3(m/sec)

- サンドドレーンの透水係数

- :1.0×10-4(m/sec)

改良地盤の圧密度・残留沈下量の算定

盛土造成後の放置期間6か月を経て供用を開始する際に、残留沈下量0.1m以下、圧密度U=90%以上となるために必要となるドレーンの打設間隔は以下のとおりである。プラスチックボードドレーン工法では改良ピッチ□1.1m×1.1m、サンドドレーン工法では改良ピッチ□1.8m×1.8mが必要となる。

| 対策工法 | 改良ピッチ (m) |

圧密度 U(%) |

残留沈下量 Sr(m) |

判定 |

|---|---|---|---|---|

| プラスチックボードドレーン工法 | □1.2m×1.2m | 86.0 | 0.143 | NG |

| □1.1m×1.1m | 91.1 | 0.091 | OK | |

| サンドドレーン工法 | □1.9m×1.9m | 87.5 | 0.143 | NG |

| □1.8m×1.8m | 91.2 | 0.091 | OK |

工法比較表

圧密沈下対策の工法比較表

これらの検討結果を踏まえて、バーチカルドレーン工法の工法比較表を作成する。土質や現場条件に合わせて仕様を検討し、最適な工法を選択する。本件ではプラスチックボードドレーンが経済性・施工性で最も優位である。

| 項目 | サンドドレーン工法 | プラスチックボードドレーン工法 | パワーブーストドレーン工法 |

|---|---|---|---|

| 工法概要 | 粘性土地盤の圧密促進を目的に用いられるバーチカルドレーン工法の代表的な工法である。 3点方式のクローラークレーンによりパイプロハンマーを用いてケーシングを地盤中に貫入し引き抜き時に砂を排出し砂柱を造成する。 |

サンドドレーンと同じ原理により軟弱地盤の圧密を促進するバーチカルドレーン工法の一つ。プラスチックボード(プラスチック製の帯状透水材料をドレーン材として軟弱地盤中に設置し、これを排水柱とする。 | ドレーン施工機に急速載荷をかけられる特殊圧入装置を装備した硬質地盤対応型のプラスチックドレーン工法です。特殊圧入装置により生じた衝撃力をケーシングパイプに与えることで、表層硬質地盤だけではなく改良土層の中間に堆積する硬質層も打抜くことができる。使用するアンカーは、ドレーンの折り返し部の損傷を防ぐ特殊形状となっている。 |

| 使用材料 | 砂、(砕石) | 人工排水材 | 人工排水材 |

| 標準仕様 | パイル径φ400~500mm | 換算径φ50mm | 換算径φ50mm |

| 適用地盤 | N≦30程度 | N≦10~15 | N≦30程度 セメント改良地盤 quck≦1,000kN/m² (層厚≦1.5m) |

| 最大 施工深度 |

50m程度 | 40m程度 | 40m程度 |

| 施工実績 | 非常に多い | 近年、実績が多い | 近年、実績が増えつつある |

| 改良効果 信頼性 |

大口径(φ400mm)のため、透水性に優れ、圧密遅れの影響が少ない。 | パイル径が小さい(換算φ50)ため、圧密遅れの影響を考慮して設計する必要がある。 | パイル径が小さい(換算φ50)ため、圧密遅れの影響を考慮して設計する必要がある。 |

| 特徴 |

長所

|

長所

|

長所

|

短所

|

短所

|

短所

|

|

| 能率 | 390m/日 | 2,500m/日 | 1,500m/日 |

| コスト | 100m²あたりの施工量(m) 100m²÷(1.8m×1.8m)=31本 31本×10m=310m |

100m²あたりの施工量(m) 100m²÷(1.1m×1.1m)=83本 83本×10m=830m |

100m²あたりの施工量(m) 100m²÷(1.1m×1.1m)=83本 31本×10m=830m |

| 1,800円/m×310m=558,000円 | 220円/m×830m=182,600円 | 330円/m×830m=273,900円 | |

| 比率:3.06 | 比率:1.00 | 比率:1.36 | |

| 評価 |

△

経済性において他案に劣る

|

◎

経済性、施工性において最も優先

|

○

経済性において他案に劣る

|

※コスト(直工費)は標準的な条件での概算工費のため、施工地域、地盤条件、施工条件により異なる

バーチカルドレーン工法の施工実績

サンドドレーン

関西国際空港、東京国際空港、神戸ポートアイランド、六甲アイランド等、臨海部における港湾施設の基礎地盤改良と、埋立地の改良工事で大規模に本工法が用いられています。

プラスチックボードドレーン

東京国際空港沖合展開事業など臨海埋立地の圧密沈下対策や、道路盛土・造成盛土の圧密沈下対策として多数の実績があります

パワーブーストドレーン工法

ドレーン施工機に急速載荷をかけられる特殊圧入装置を装備した硬質地盤対応型のプラスチックドレーン工法です。近年、実績が増えつつあります。