ALiCC工法(低改良セメントコラム工法)による圧密沈下対策

ALiCC工法の改良原理

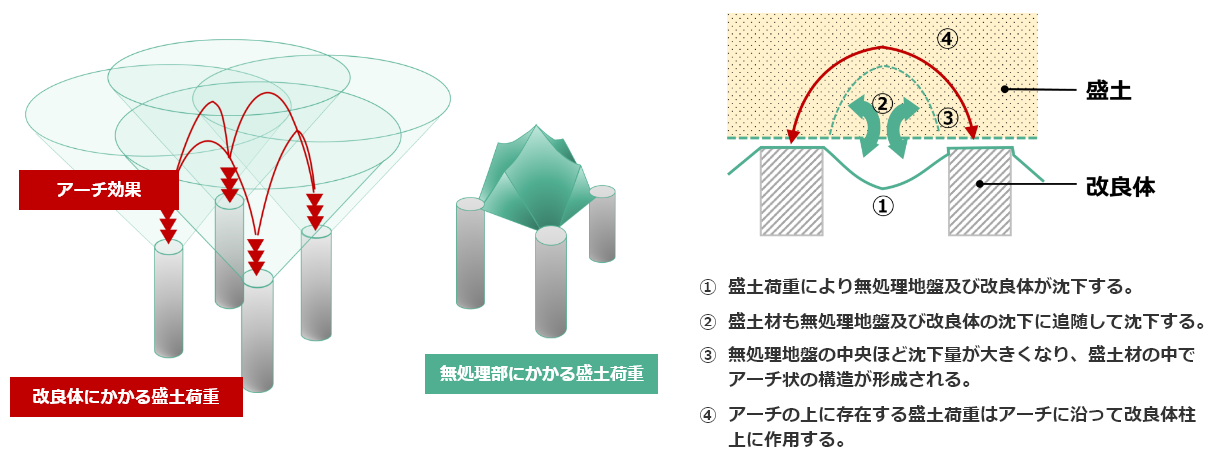

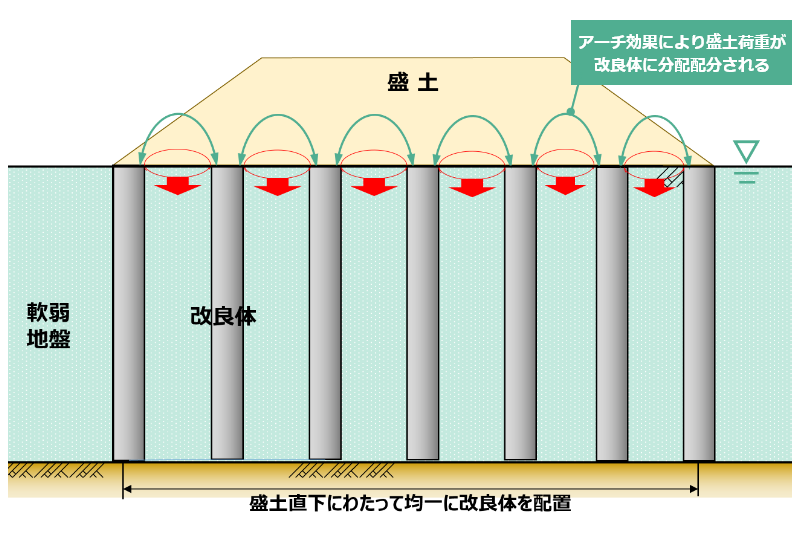

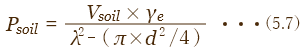

ALiCC工法は、軟弱地盤上に盛土等を構築する場合、従来の工法と比較し、盛土直下の軟弱層を低い改良率に出来る工法(設計法)です。深層混合処理による改良体配置等の設計においては、盛土に発生するアーチ効果によって、各改良体が広い範囲の盛土荷重を分担できることを実験により検証しました。これにより、全域にわたり改良体を疎に均等配置することで、低コスト、工期短縮を実現すると共に、盛土中心部の沈下の影響による盛土周辺部の側方変形や表層の不同沈下抑制も期待できる設計法です。

特許権について

ALiCC工法は、平成16年に特許出願し、平成17年に第3742417号が設定され、本工法を開発した4者(国立研究開発法人土木研究所、基礎地盤コンサルタンツ株式会社、株式会社キタック、株式会社不動テトラ)で共有していました。

令和5年により詳細な盛土体積の算出方法について新特許として特許第7336049号が設定登録され、上記から3者(基礎地盤コンサルタンツ株式会社、株式会社キタック、株式会社不動テトラ)で共有しています。

新特許は、ALiCC工法の設計に関するものですが、特許権の実施については「本技術を用いて設計された改良柱体を施工すること」と定義しており、特許使用料が発生するのは、「本特許を用いて設計された地盤改良工事が施工された際」です。また、施工にあたっては特許実施権が必要となります。

工法の特徴

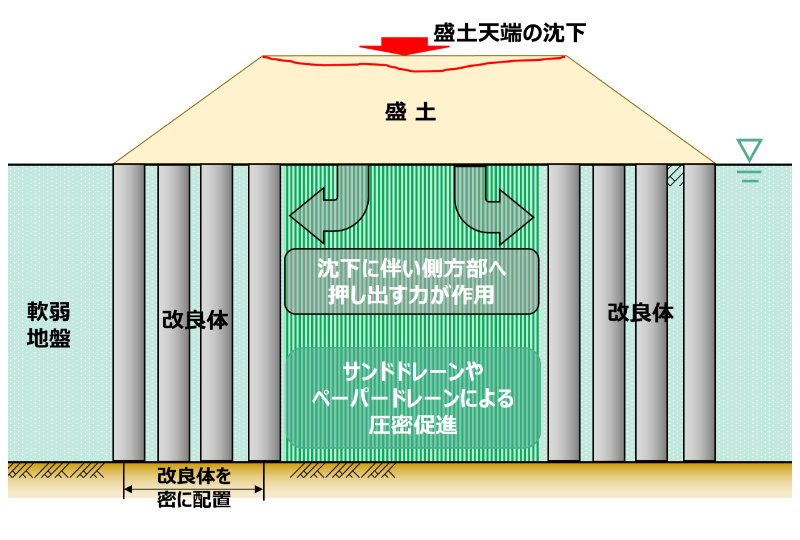

従来の深層混合処理工法による盛土に対する軟弱地盤対策は、盛土の両サイド、特にのり面直下を中心に改良を行ってきました。

この方法は、「安定に最も効果的なのは、法面下の改良である」という円弧滑りの安定計算からの結果に基づくものでした。

しかし、以下の課題がありました。

- 盛土下中央部での大きな圧密沈下が生じる。

- のり面直下の改良体が外側に押し出され、周辺地盤に変形を生じる。

- 不同沈下により、盛土に段差や亀裂が発生する可能性がある。

これに対し、ALiCC工法では、盛土下中央部の圧密沈下を抑制する設計により、以下の改善が図られます。

- 盛土中央の圧密沈下が抑制できる。

- 盛土中央の沈下が抑制されることで側方への押し出しを防ぎ、周辺地盤の変形を抑制できる。

- 盛土荷重を均等に分担し、全体的な安定性を向上する。

以上を踏まえたALiCC工法の特徴は、以下になります。

- プレロードによる圧密放置期間が不要である。

- 改良率が低くなり、工期・工費が低減できる。

- 沈下量抑制により盛土材が節約でき、材料運搬時の周辺影響低減等も図ることができる。

従来の改良形式について

→ 盛土周辺部に側方変形・不同沈下により段差

ALiCC工法における盛土の支持機構

→ 盛土直下の圧密沈下・側方変位を抑制

従来工法との比較

従来工法との比較を以下に示します。従来工法と比較して、コスト、施工能率ともに優位となります。

| 従来工法 | ALiCC工法 | |

|---|---|---|

| 概要 |

|

|

| 対策内容 | 盛土中央部

|

|

| 工期 (5,000m²当り) |

プレロードによる圧密期間が必要:203日 | プレロードによる圧密期間は必要なし:135日 |

| 従来工法に対して約33%の工期短縮 | ||

| コスト (5,000m²当り) |

|

|

| 従来工法に対して約23%のコスト縮減 | ||

| 留意点 |

|

|

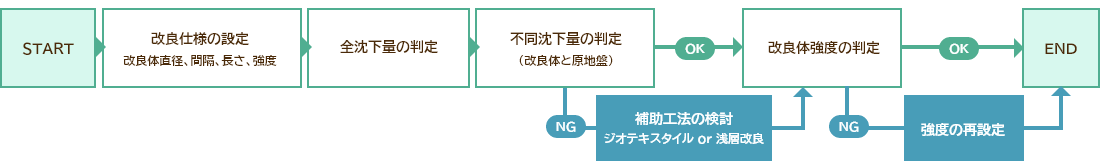

設計方法

AliCC工法の沈下検討及び、深層混合処理工法部分の改良仕様(着底型)検討方法を以下に示します。

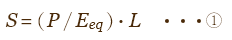

全沈下量の検討

全沈下量は、改良領域全体を複合地盤として式①により計算し、計画高が確保できるか照査します。

- S

- :全沈下量(m)

- P

- :盛土高さから求められる改良領域に

作用する荷重(=γe·He)(kN/m²) - L

- :改良体長さ(m)

- γe

- :盛土材の単位体積重量(kN/m³)

- He

- :盛土高さ(m)

- Eeq

- :複合地盤の変形係数(kN/m²)

Eeq−ap·Ecol+(1−ap)·Esoil

- ap

- :改良率

- Ecol

- :改良体の変形係数(kN/m²)

- Esoil

- :改良体間の無改良地盤の変形係数(kN/m²)

不同沈下量の検討

a)改良体間の沈下量の算定

改良体間の無改良部分の沈下量を求めるため、無改良の場合における沈下量S0を「道路土工 軟弱地盤対策工指針(平成24年度版)」(日本道路協会)に準じて、e-log P法、mv法あるいはCc法を用いて一次元圧密沈下計算で求めます。

- e-log P法

- :S0=(e0−e1)H/(1+e0)

- mv法

- :S0=mv·P·H

- Cc法

-

:[過圧密]S0=Cs·H/(1+e0)log{Pc/σv’}

[正規圧密]S0=Cc·H/(1+e0)log{(σv’+P)/Pc}

- e0

- :圧密層の盛土前の鉛直有効応力σv’での初期間隙比

- e1

- :圧密後のσv’+Pでの間隙比

- H

- :軟弱地盤層の層厚(m)

- mv

- :体積圧縮係数(m²/kN)

- P

- :改良領域に作用する荷重(前述)

- Cc

- :圧縮指数

- Cs

- :膨潤指数数

- σv’

- :圧密層の有効土被り圧(kN/m²)

- Pc

- :圧密降伏力(kN/m²)

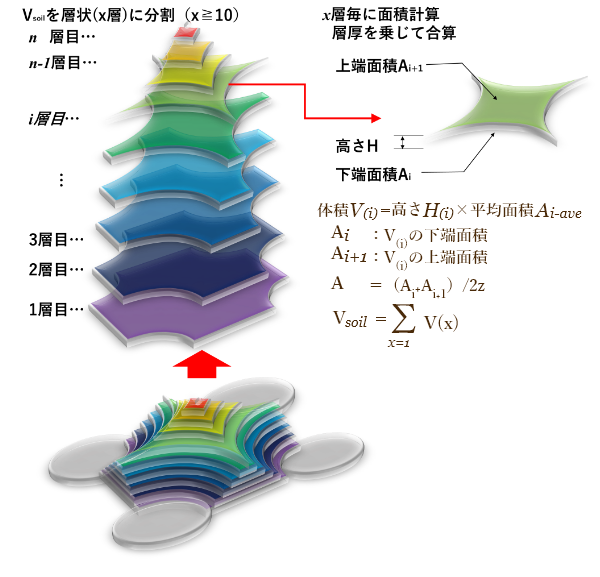

次に、改良体間の無改良部分の沈下量を、無改良部分に作用する応力Psoilと盛土により改良する領域全体に作用する応力Pとの比率に基づき式(5.6)により計算します 。

- Ssoil

- :改良体間の沈下量(m)

- Psoil

- :改良体間に作用する応力(kN/m²)※式(5.7)参照

- S0

- :無改良の場合における沈下量(前述)

- P

- :改良領域に作用する荷重(前述)

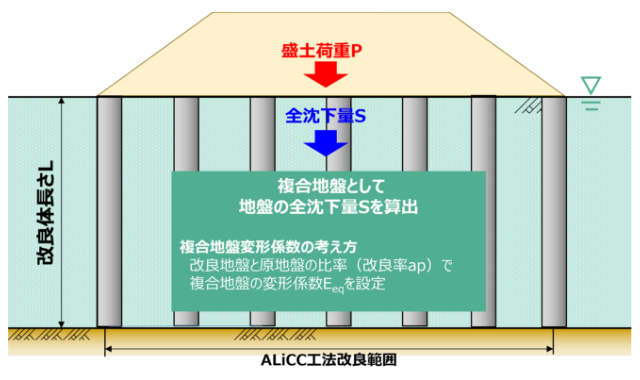

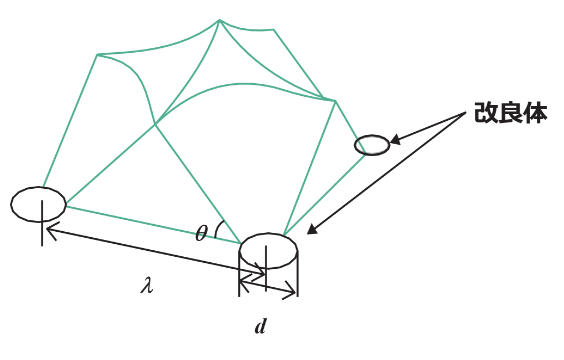

なお、Psoilは、改良体間に作用する盛土形状が、室内試験結果から、アーチ効果により図5.6に示すような形となり、中央の山の部分が荷重として改良体間の無改良部分に作用する(正方形配置の場合)ことから、式(5.7)で得られます。

これ以外の盛土荷重は改良体が負担すると考えます(改良体間荷重モデル)。塑性角θは、表5.2を参照して設定します。

- Vsoil

- :改良体間に作用する土塊の体積(m³)

- γe

- :盛土材の単位体積重量(kN/m³)

- λ

- :改良体中心間隔(m)

- d

- :改良体直径(m)

| 補助工法 | |||

|---|---|---|---|

| 補助工法 なし |

浅層改良 | ジオテキ スタイル |

|

| 着低型 | 90-φ | 75 | 55 |

| 浮き型 | 80 | 85 | 75 |

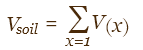

Vsoilは、盛土の高さと改良体中心間隔の関係を基に盛土モデルを水平状に分割し、それぞれの層の体積(盛土厚×盛土面積)を算出し、次にそれらを合算することで算出します。

- V(x)

- :水平方向に分割した沈下に作用する盛土体積

- x

- :沈下に作用する盛土の分割数(x≧10回)

改良体間の沈下量Ssoilは、無改良の場合における沈下量S0に、盛土荷重Pに対する無改良部分に作用する荷重Psoilの比から求められますが、Psoilが計算されているので、式② で直接求めることもできます。

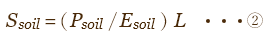

b)改良体の沈下量の算定

改良体の沈下量を次式により計算します。

- γe

- :盛土の単位体積重量(kN/m³)

- quckc

- :改良体の設計基準強度(kN/m²)

- Vcol

- :A·He−Vsoil(m³)

- Acol

- :基本配置に含まれる改良体の平面図

1本:p·d²/4、2本:p·d²/2(m²) - A

- :基本配置の平面積

例:1辺lの正方形配置場合のA=λ²(m²)

c)改良体と改良体間との不同沈下量の算定

改良体と改良体間との不同沈下量dsを、式⑥により計算し、設定された許容不同沈下量と比較します。

許容不同沈下量は対象とする盛土の条件に応じて設定します。

改良体強度の判定

改良体に作用する応力を式⑦で照査します。

安全率Fsは 1.0~1.2程度として設定します。