地盤改良による盛土の安定対策の設計方法と設計例を紹介します。地盤改良では盛土の安定性を確保できていない地盤に対し、主に、バーチカルドレーンや、サンドコンパクションパイル工法、深層混合処理工法などが適用されます。改良仕様の検討の際には、円弧すべり計算により盛土の安定性を照査します。

地盤改良による安定対策

盛土の安定の対策原理

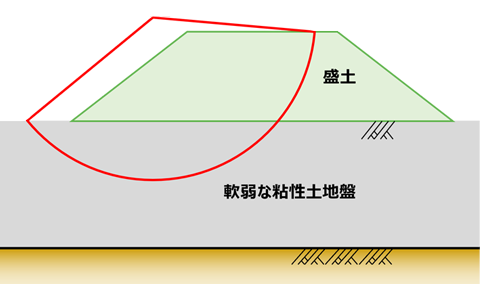

軟軟弱地盤上に盛土を築造する場合に、地盤の強度不足によってすべり破壊が生じる場合があります。そのため、地盤について詳細な土質調査を実施し、その調査結果に基づいて円孤すべり計算により安定照査を行います。

円弧すべり計算の結果、盛土の安定性を確保できない場合、地盤改良による安定対策を実施します。安定対策で実務的によく用いられる地盤改良工法として、①バーチカルドレーン工法(圧密による強度増加)、②サンドコンパクションパイル工法(せん断抵抗増加)、③深層混合処理工法(固化による強度増加)の3つに分類されます。

一般的な工法比較表

地盤改良による盛土の安定対策では、実務的によく用いられる原理(工法)として、①バーチカルドレーン工法(圧密による強度増加)、②サンドコンパクションパイル工法(せん断抵抗増加)、③深層混合処理工法(固化による強度増加)が挙げられます。①~③の一般的な工法比較例を以下に示します。

| 原理 | 圧密による強度増加 | せん断抵抗増加 | 固化 |

|---|---|---|---|

| 工法 | バーチカルドレーン工法 | サンドコンパクションパイル工法 | 深層混合処理工法 |

| 概要 | 軟弱地盤中に透水性のよい鉛直ドレーンを設置し、圧密による地盤の強度増加を期待して、盛土の安定性強化を図る。 | 軟弱地盤中に締固めた砂杭を造成し、砂杭のせん断抵抗により、盛土の安定と支持力の強化を図る。 | セメント系安定材を用いて軟弱土を現位置で固結させた柱状の改良体を盛土下に配置し、盛土の安定性強化を図る。 |

| 模式図 |

|

|

|

| 長所 | 安価 | 比較的安価 | 早期に強度が得られる |

| 短所 | 得られる強度が小さい 圧密放置期間が必要 |

周辺地盤に変位が生じる | 高価となる セメントによる環境影響 |

| コスト | ◎ | ○ | △ |

| 効果 | △ | ○ | ◎ |

設計方法

バーチカルドレーン工法(圧密促進工法)の設計方法

バーチカルドレーン工法(圧密促進工法)による盛土の安定対策では、バーチカルドレーン施工後に盛土を載荷することで原地盤(粘性土地盤)の圧密強度増加を考慮し、円弧すべり計算を実施します。強度増加率mの設定および粘性土の強度増加の計算方法は、「道路土工軟弱地盤対策工指針」(平成24年度版)に準じます。

土は圧密されることによって密度を増し、その強度が増加する。従来、強度増加率mは以下の諸方法で求められている。

室内試験(圧密非排水条件の三軸圧縮試験または一面せん断試験)による方法

正規圧密土の強度増加率mは、解図 3-17に示したように自然状態の非排水せん断強さcuと受けている有効土かぶり圧p'0の比、すなわちcu/p'0で表される。

経験的な値を用いる方法

我が国の軟弱地盤に推奨している土の塑性指数は一般に30~100の範囲に入ることが多い。したがって、強度増加率は地盤の非排水せん断強さ、圧密状態、現状の土かぶり圧、施工中の土の乱れ等を考慮して、土質に応じ目安として解表 3-10の範囲から選ぶようにしなければならない。

| 土質 | m |

|---|---|

| 粘性土 | 0.30~0.45 |

| シルト | 0.25~0.40 |

| 有機質土及び黒泥 | 0.20~0.35 |

| ピート | 0.35~0.50 |

土の塑性指数Ipに応じて、Cu/P0=0.11+0.0037IpのSkempton関係式を用いる方法

この式は我が国の土には当てはまらないともいわれているので適用に当たっては注意が必要である。

出典:道路土工軟弱地盤対策工指針(平成24年度版), 平成24年8月, (社)日本道路協会, p.82~p.83

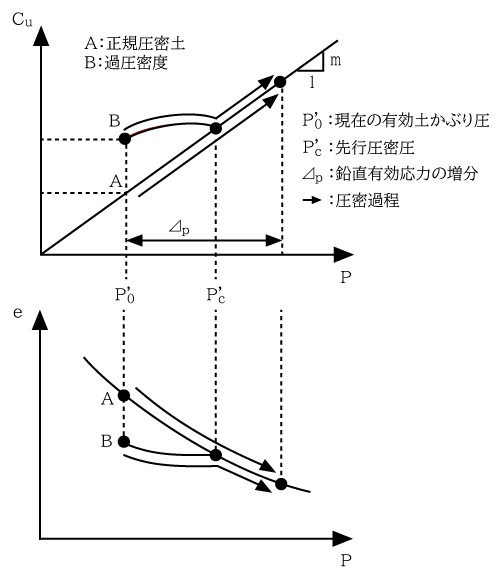

(iii)粘性土の強度増加

安定計算では、軟弱層の圧密に伴う強度増加を考慮した非排水粘着力cを用いた全応力法によって盛土の滑り破壊に対する安全率を求める。軟弱層の圧密に伴う強度増加については「3-10(2)④ 強度増加率m」に述べたとおりであるが、以下では過圧密領域での強度変化を無視した非排水粘着力cの求め方を述べる。

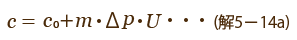

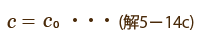

非排水粘着力cは圧密度Uを考慮し、式(解5-14)から求めた値を用いる(解図5-13参照)。

初期状態が正規圧密状態である場合(p0=p’c)

盛土荷重により正規圧密状態になる場合(p0+Δp>p’c)

盛土荷重の載荷後も過圧密状態の場合(p0+Δp≦p’c)

- c0

- :盛土前野原地盤における土の非排水粘着力(kN/m²)

- m

- :強度増加率(無次元)(「3-10(2)④ 強度増加率m」参照)

- p0

- :すべり面に関わる土層の盛土前の鉛直有効応力(kN/m²)

- p’c

- :先行圧密応力p’c=c0/m(kN/m²)

- Δp

- :すべり面に関わる土層に生じる盛土荷重による鉛直増加応力(kN/m²)

- U

- :すべり面に関わる土層の圧密度

- pt

- :圧密度Uにおける鉛直有効応力(kN/m²)

- cuf

- :圧密終了時(圧密度100%)における非排水粘着力(kN/m²)

- cut

- :圧密度Uにおける非排水粘着力(kN/m²)

出典:道路土工軟弱地盤対策工指針(平成24年度版), 平成24年8月, (社)日本道路協会, p.147~p.148

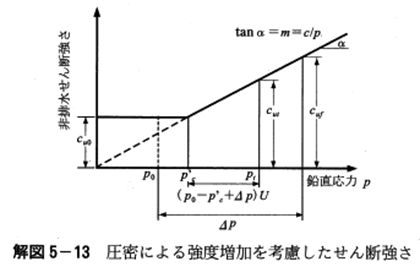

サンドコンパクションパイル工法(締固め工法)の設計方法

粘性土地盤に対するサンドコンパクションパイル工法の地盤改良原理の考え方では、改良後の地盤を粘性土中に打設された砂杭と周囲の粘性土からなる複合的な地盤と考えます。複合地盤に盛土などの鉛直荷重が載荷された場合は、粘性土と砂杭の剛性の違いから砂杭に応力集中による沈下量の低下とせん断抵抗の増加を考慮して検討を行います。

サンドコンパクション工法により改良された複合地盤では、「地盤工学・実務シリーズ31地盤改良の調査・設計と施工-戸建て住宅から人工島まで-」(2013年3月)に準じて、表-5.2.2に示す①の方法を用いて円弧滑り計算を実施し、盛土の安定性を検討します。

| SCP改良地盤のせん断抵抗の考え方 | n | φs (°) |

γ's (kN/m³) |

備考 |

|---|---|---|---|---|

|

砂杭:3 礫杭:3~4 |

30°(砂)~ 35°(礫) |

10.0 |

|

|

1 | 30°~33.4° | 10.0 |

|

| 2 | ||||

|

1 | 34°~35° | 10.0 |

|

| 2 | 30° | |||

|

- | - | - |

|

- τ

- :改良地盤のせん断抵抗

- cu

- :粘性土の粘着力

- c/p

- :粘着力増加係数

- γ's

- :砂の水中単位堆積重量

- γ'm

- :改良地盤の平均水中単位体積 重量{-(1-as)γ'c+acγ's}

- μs,μc

- :応力集中(低減)係数

μs=n/{1+(n-1)as}

μc=1/{1+(n-1)as} - n

- :応力分担比

- Pc

- :先行圧密応力

- φs

- :砂杭の内部摩擦角

- φm

- :改良地盤の平均的な内部摩擦角 {=tan-1(as・μs・tanφs)}

- as

- :置換率

- Δc

- :圧密による増加粘着力

- γ'c

- :粘性土の水中単位体積重量

- z

- :土被り深さ

- σz

- :載荷による増加応力

- U

- :圧密度

- θ

- :すべり面が水平面となす角

表中の単位体積重量は、改良地盤が水面下にあるとして水中単位体積重量で表示します。改良地盤が水面上にある場合は、空中での単位体積重量を使用する必要がある(この場合γsは18kN/m³とすることが多い)。

出典:地盤改良の調査・設計と施工, 平成25年3月, (社)地盤工学会, P.106

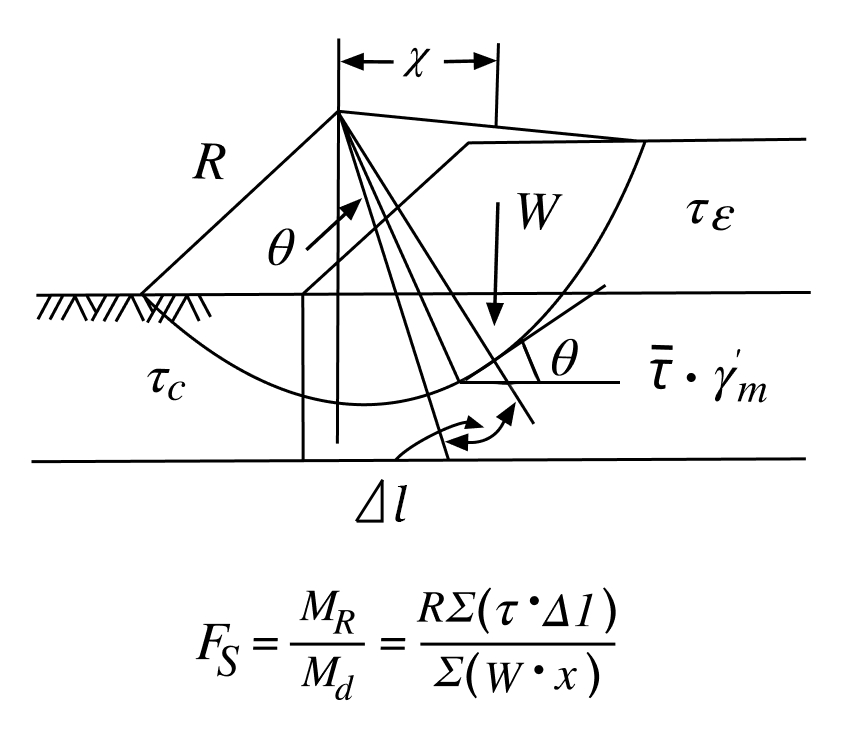

適用目的ごとの改良率の目安

陸上構造物の改良率の目安は下に示す「打戻し施工によるサンドコンパクションパイル工法設計・施工マニュアル」に準じて、道路盛土の場合は置換率as=0.1~0.3の範囲で設定します。

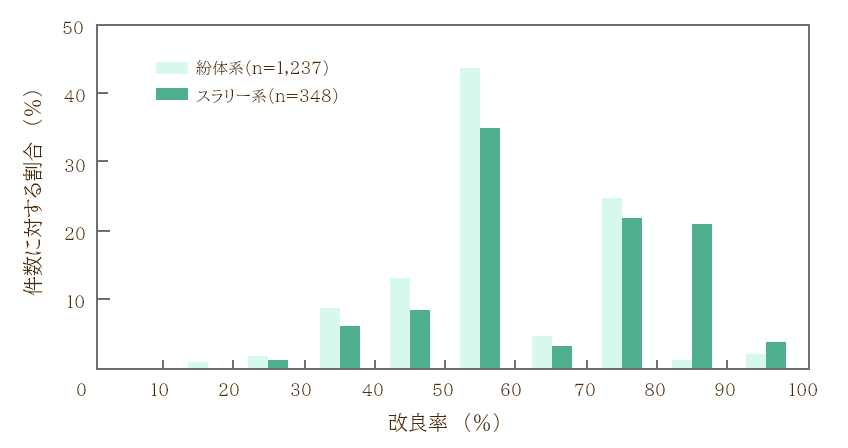

図-2.2 SCP工法の適用パターンの適用例(続き)

出典:打戻し施工によるサンドコンパクションパイル工法設計・施工マニュアル, (公社)地盤工学会, p.16~17

深層混合処理工法(固化工法)の設計方法

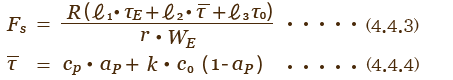

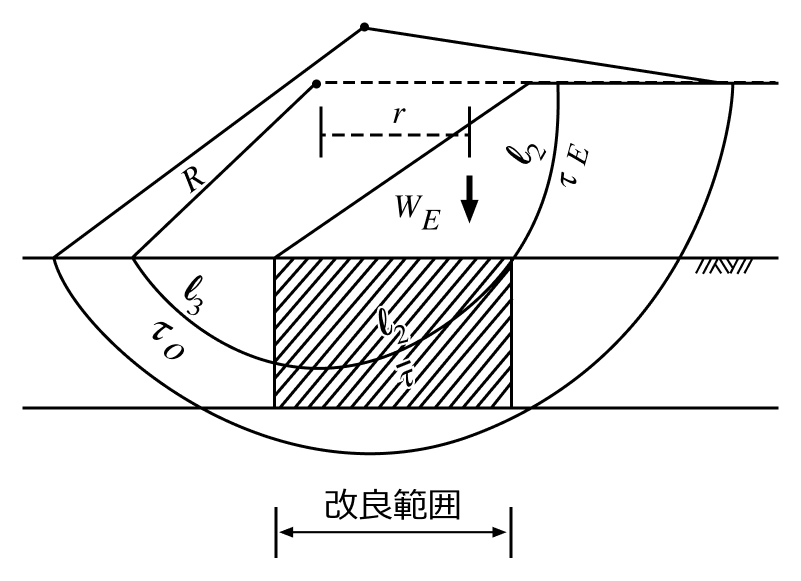

深層混合処理工法における改良仕様の設計では、円弧すべりによる安定確保を原則とし、改良地盤内を通るすべりと改良地盤外を通るすべりについて安定性を検討します。(図-4.4.4、図-4.4.5 参照)円弧すべりによる安定計算は、次式にて行います。なお、式(4.4.4)の第2項は一般的には非常に小さいので無視することが多い。

- τE

- :盛土材のせん断強さ

- τ

- :改良後の平均せん断強さ

- τ0

- :原地盤のせん断強さ

- ℓ1,ℓ2,ℓ3

- :円弧の長さ

- R

- :円弧の半径

- r・WE

- :起動モーメント

- cp

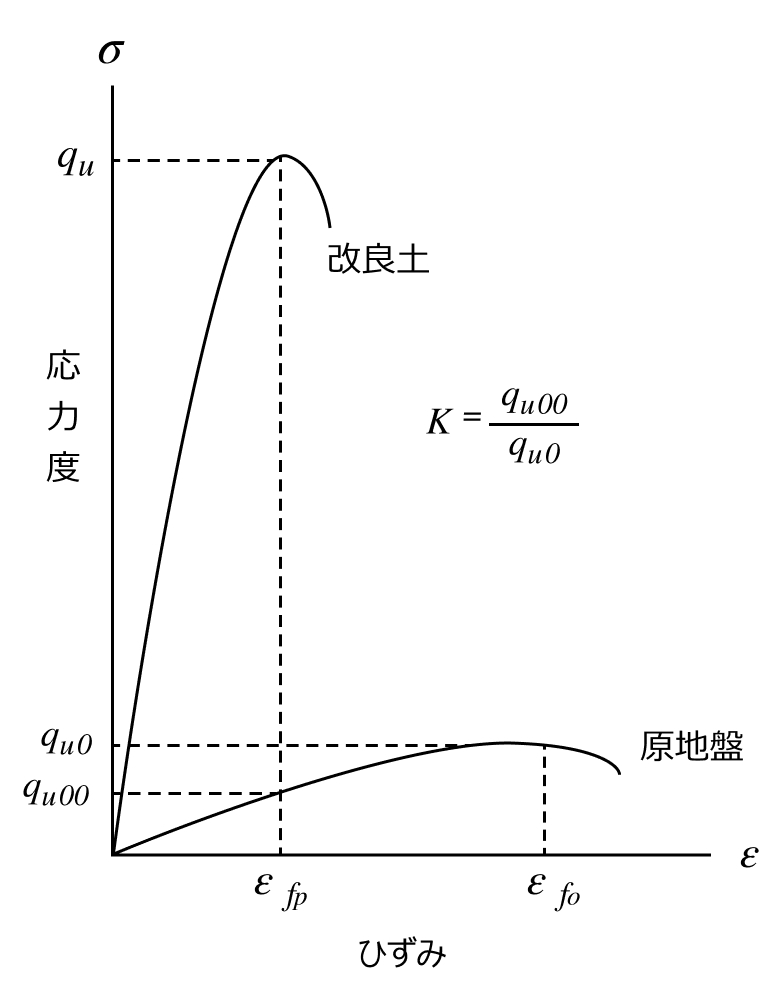

- :改良体のせん断強さ=quck/2

- quck

- :改良体の設計基準強度

- Ap

- :改良体の断面積

- A

- :改良体1本当たりの分担面積

- κ

- :改良体の破壊ひずみに対応する原地盤の破壊強度の低減率

- ap

- :改良率=Ap/A

- c0

- :原地盤の粘着力=qu0/2

- qu0

- :原地盤の一軸圧縮強さ

出典:陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル増補版, 令和4年4月, (一財)土木研究センター, p.82~p.84

安定対策の施工実績

安定対策を目的とした固化改良の実績を次に示します。

改良率は30%以上の実績がほとんどで、50~60% が最も多く粉体系、スラリー系とも全体の約40% を占める。