液状化対策工法の設計方法と設計例を紹介します。液状化対策では液状化の発生が懸念される地盤に対し、主にサンドコンパクションパイル工法、深層混合処理工法、グラベルドレーン工法が適用されます。それぞれの工法について改良仕様の検討方法や比較表の作成例を解説します。

地盤改良による液状化対策

液状化現象とは、地盤が地震動の影響により、液体状に振る舞う現象のことです。液状化が発生するメカニズムは次のとおりです。まず、飽和した緩い砂地盤が非排水状態で地震動(繰り返しせん断力)を受けると、負のダイレタンシーが発生し、過剰間隙水圧が上昇します。これにより、地盤の有効応力が減少し、せん断強度を失い液状化が発生します。

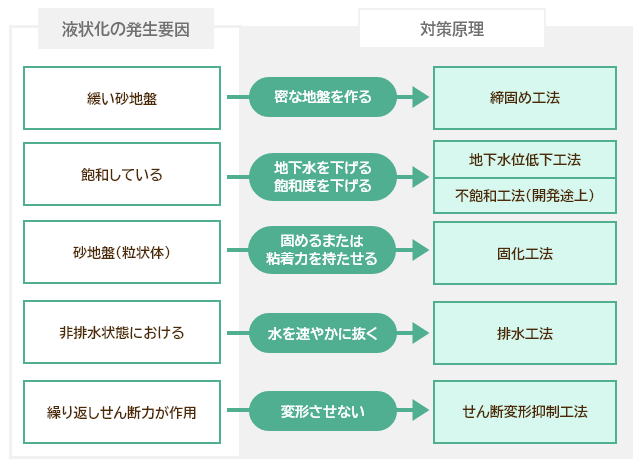

液状化の発生要因は①緩い砂地盤、②飽和している、③砂地盤(粒状体)、④非排水状態における、⑤繰り返しせん断力が作用、することであり、このすべての発生要因が揃わないと液状化は発生しません。つまり①~⑤の要因のどれか1つの条件を外す(無くす)ことで液状化は防止できます。液状化対策工法は地盤改良により液状化の発生要因を無くすことであり、対策原理毎に以下の工法があります。

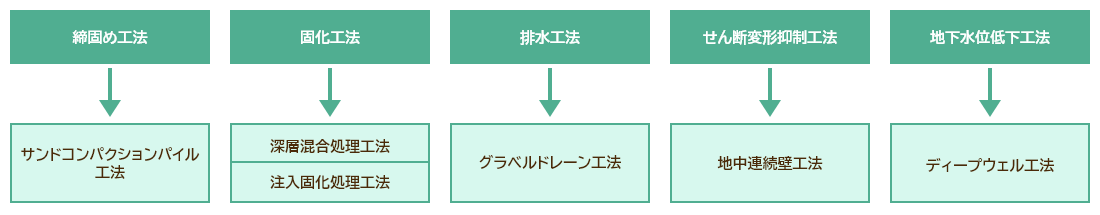

地盤改良による液状化対策工の代表例

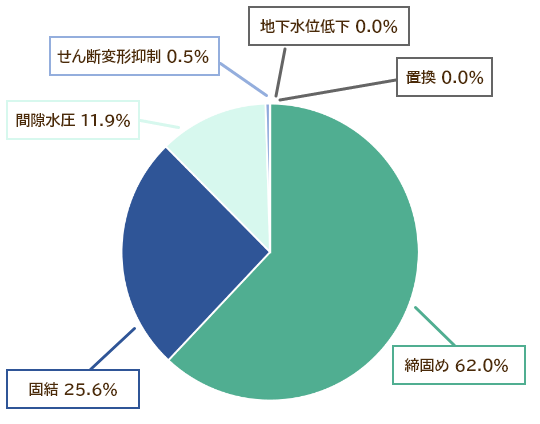

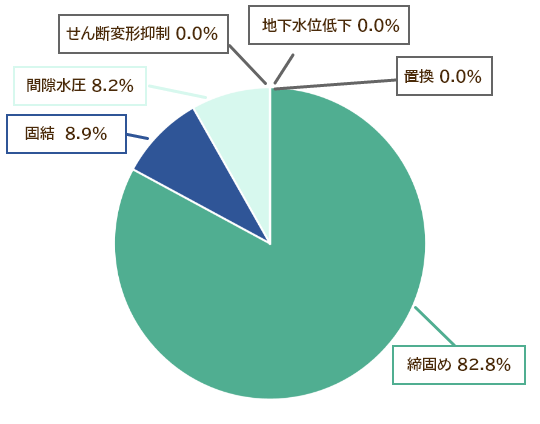

液状化対策の原理ごとに代表的な工法を以下に示します。また、液状化対策の原理ごとに工事件数の割合と改良体積の割合を調査した結果を下の円グラフに示します。この図を見ると、工事件数、改良体積ともに、液状化対策工法ではサンドコンパクションパイル工法に代表される、締固め工法の割合が非常に多いことが分かります。

出典:地盤工学実務シリーズ18 液状化対策工法, (社)地盤工学会, P.196

各対策工法の設計方法

以下に、それぞれの液状化対策工法の設計方法について具体的に解説します。

サンドコンパクションパイル工法(締固め工法)

緩い砂地盤や砂礫地盤に対して、振動や強制的に材料を圧入するなどの方法を用いて砂粒子間の間隙を小さくし、良く締め固まった密な地盤を形成することで、液状化抵抗の増大を図ります。

格子状深層混合処理工法(TOFT工法)

液状化対象地盤を格子状に固化改良することにより、地盤のせん断変形を抑止し、過剰間隙水圧の発生を抑制し、液状化発生を防止します。

グラベルドレーン工法(排水工法)

高い透水性を有するドレーン材を地盤中に設置し、地盤の排水性を高めることで、地震時の過剰間隙水圧の上昇を抑え、液状化発生を防止します。