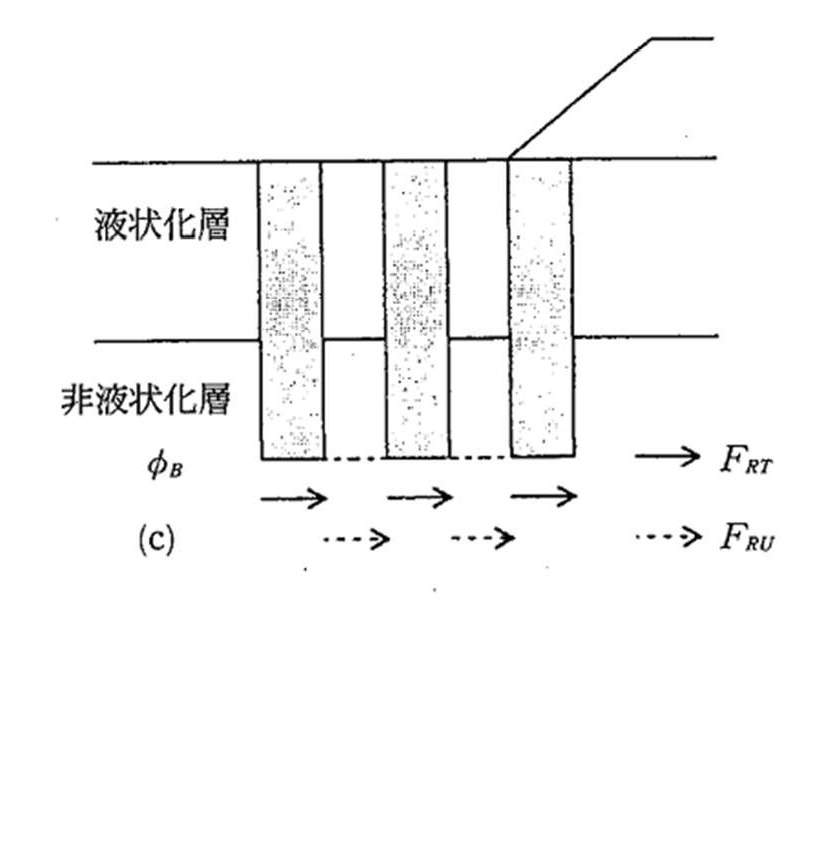

格子状深層混合処理工法(TOFT工法)の改良原理

格子状深層混合処理工法であるTOFT工法は、液状化対象地盤を格子状に固化改良することにより、地盤のせん断変形を抑止して、過剰間隙水圧の発生を抑制し、液状化発生を防止する地盤改良工法(設計方法)です。実際の施工ではCI-CMC工法などの深層混合処理工法を用いて施工します。

無対策

地盤がせん断変形すると液状化する

格子状改良

地盤がせん断変形を抑止すると液状化も抑止される

格子状深層混合処理工法(TOFT工法)の設計方法

格子状深層混合処理工法(TOFT工法)の設計方法は「液状化対策工法設計・施工マニュアル(案) H11.3建設省土木研究所他」の設計方法に従います。

改良体仕様の設定方法

格子状改良における改良率は、50%程度を目安として設計を行うのがよいと考えられる。

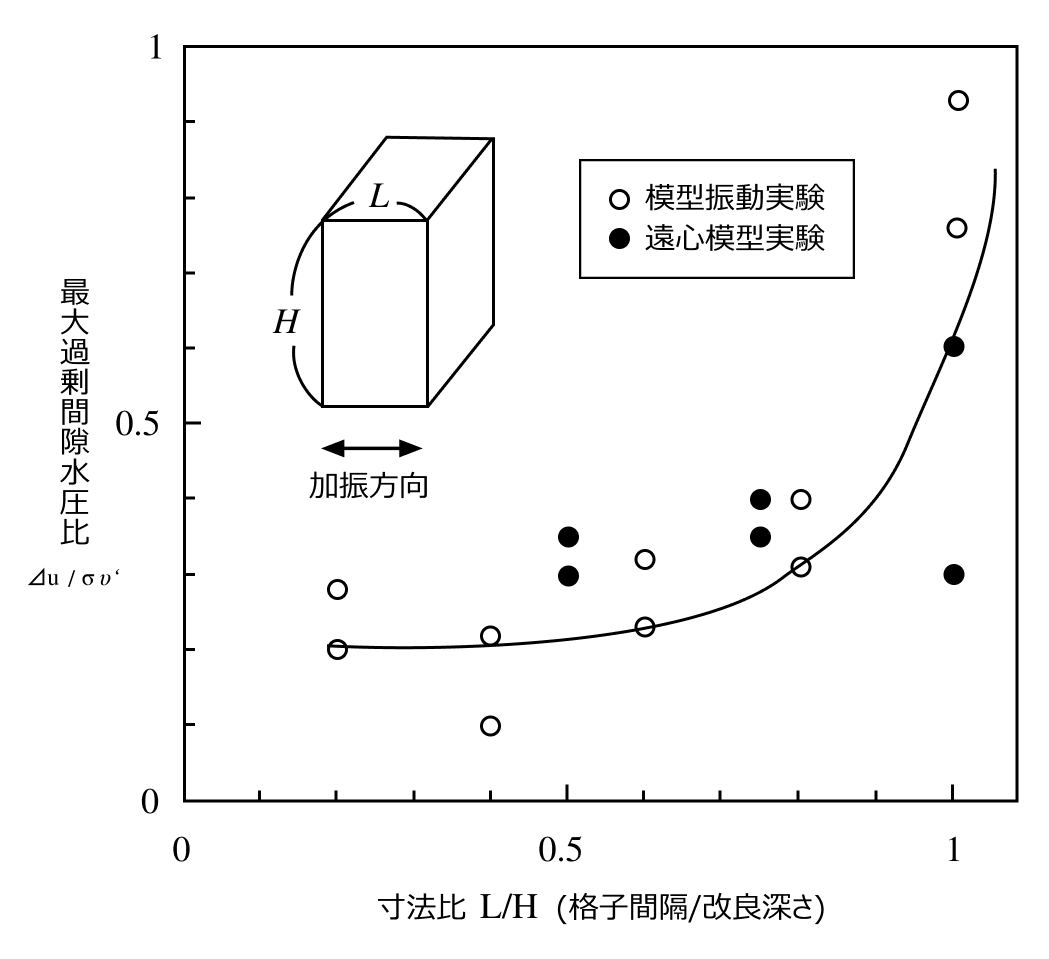

既往の実験結果である図−解 4.8.5 によれば、(格子間幅)/(改良深さ)の値が 0.8 程度までの範囲において格子壁内の過剰間隙水圧の低減効果が認められる。

改良範囲は、非液状化対象層まで根入れすることを原則とする。また、改良体自体の外的安定および内的安定に関する安全率および盛土構造物の地震時の円弧滑りの安全率が許容安全率を確保できるような範囲とする。

改良体の強度は改良体自体の安定を損なわないように設定する必要がある。一般的には室内配合試験の一軸圧縮強さを基に設定するが、比較設計等においては室内配合試験結果がないことが多いため、その場合には10kgf/cm²以下の範囲で改良体強度を設定してもよい。

設計に用いる許容せん断強さτaの目安は、設計に用いる許容圧縮強さquaから、τa=1/2・quaと求めてよい。

出典:「液状化対策工法設計・施工マニュアル(案)」p.111-115

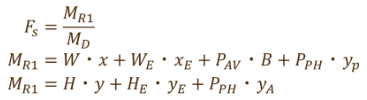

改良体に作用する土圧・水圧の算定

荷重とその組合せ

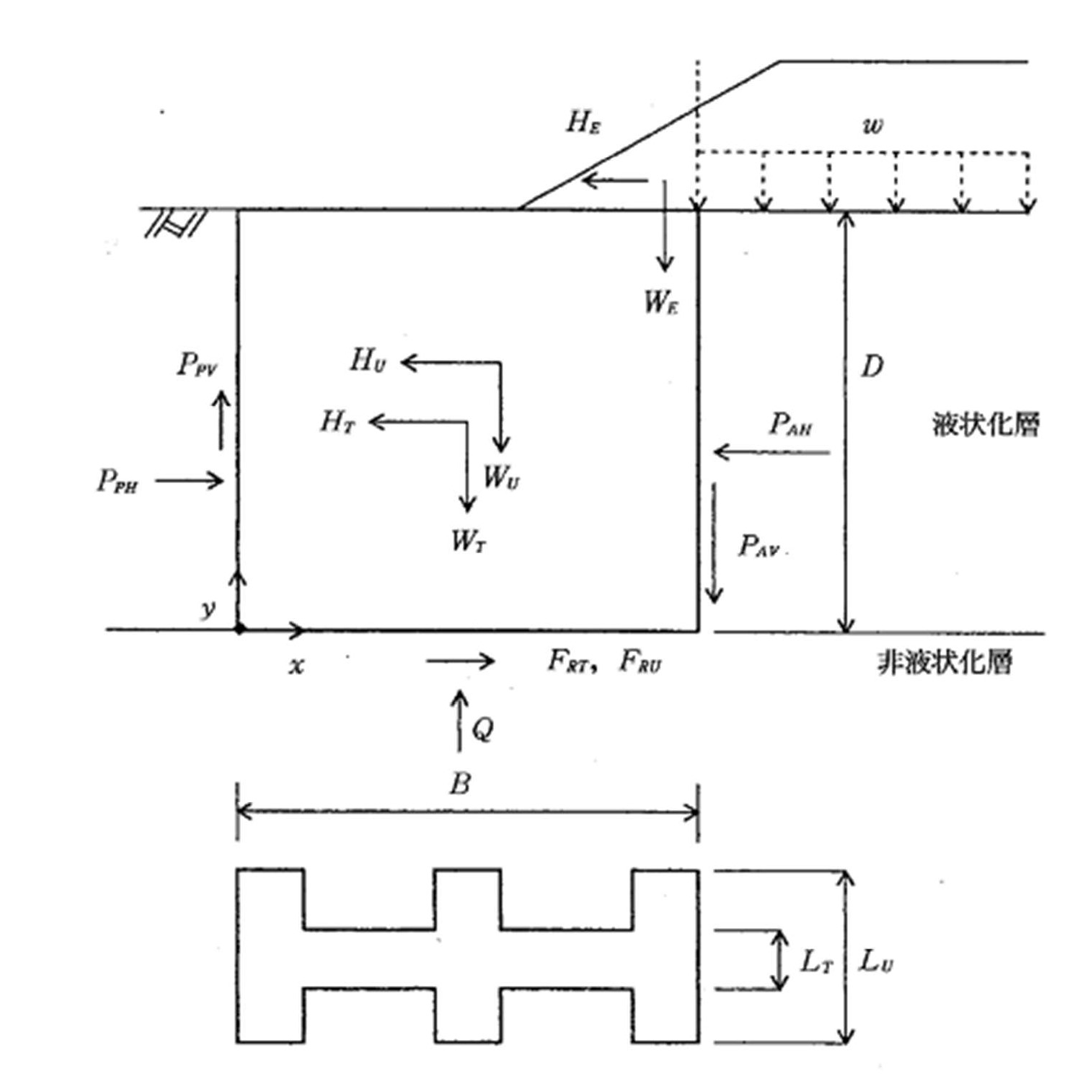

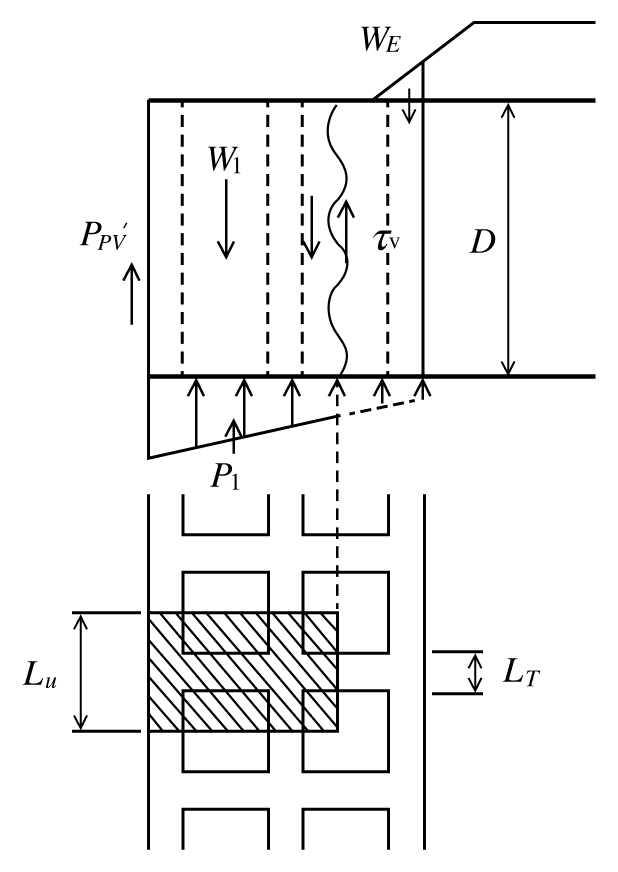

改良地盤に作用する外力としては、改良地盤の自重、上載荷重、盛土及び改良地盤に作用する慣性力、主働側および受働側土水圧、改良地盤底面に作用する地盤反力を考慮する。また、 土水圧は各土層の状況により、水位以浅の土層、完全液状化層、準液状化層、非液状化層に区別して算定する。 考慮すべき外力は図-解 4.8.6に示すとおりである。

i)改良地盤の諸元

- D

- :改良深度(m)

- B

- :改良幅(m)

- Lu

- :改良地盤の延長方向の1ユニットの長さ (m)

- LT

- :1ユニットに占める延長方向の改良体の厚さ (m)

- ap

- :改良率

aP=AP/A - AP

- :B×Lの面積中の改良体占有面積(m²)

- A

- :B×L(m²)

- B

- :改良幅 (m)

ii) 改良地盤の重重

- W

- :改良地盤の全重量 (=WT+ WU)(tf)

(格子内部の重量も含み、水位以下は和重量を用いる。) - W'

- :改良地盤の有効重量 (WT'+WU') (tf)

(水位以浅は湿潤単位体積重量、

水中以深は有効単位体積重量を用いる。) - WT

- :改良体の重量(=aP・W) (tf)

- WT'

- :改良体の有効重量 (= aP・W') (tr)

- WU

- :格子内部の重量(=(1-ap)・W) (tf)

- WU'

- :格子内部の有効重量(=(1-ap)・W') (tf)

iii) 上載荷重

- w

- :改良地盤背面の上載荷重および盛土荷重 (tf/m)

(ただし、 改良地盤上面に載る盛土部は除く) - wE

- :改良地盤の上面に載る上載荷重および盛土荷重 (tf/m) (合力はWE)

iv) 盛土および改良地盤に作用する慣性力

- H

- :改良地盤の慣性力 (=kh・W=kh (WT+WU) =HT+HU) (tf)

- kh

- :慣性力用震度

- HT

- :改良体に作用する慣性力(=kh・WT)(tf)

- HU

- :格子内部の未改良土に作用する慣性力 (=kh・Wu) (tf)

- HE

- :改良地盤の上載荷重および盛土に作用する慣性力 (tf)

v) 主働側および受働側土水圧

- PAH

- :改良地盤の主側側 (盛土側) に作用する土水圧合力の水平成分 (tf)

- PAV

- :改良地盤の主側側に作用する土水圧合力の鉛直成分 (tf)

粘性土の場合は、側面に働くせん断抵抗を以下のように付加する。

PAC=cu・D

Cu:粘性土の粘着力 (tf/m)

δ:改良体の土圧作用面での土との壁面摩擦角(°)

壁面摩擦角がδ=φ/2を使用する - D

- :粘性土の層厚 (m)

- PPH

- :改良地盤の受働側(自由地盤側)に作用する土水圧合力の水平成分 (tf)

- PPV

- :改良地盤の受働側に作用する土水圧合力の鉛直成分 (tf)

vi) 底面に作用する外力

- Q

- :改良地盤面に作用する地盤反力(tf)

- FR

- :改良地盤底面に作用するせん断抵抗力の合力(=FRT+FRU) (tf)

- FRT

- :改良体底面に作用するせん断抵抗 (tf)

- FRU

- :格子内の未改良地盤底面に作用するせん断抵抗力 (tf)

出典:「液状化対策工法設計・施工マニュアル(案)」p.115-118

改良体の外的安定の検討

地震時において、改良体の外的安定を損なわないよう所定の安全率を確保するものとする。

(1)中規模地震動に対する改良体の外的安定の照査項目は、滑動、転倒、および支持力である。

(2)構造物の耐用年数の期間内にまれに発生する大規模地震に対しては、設計外力による滑動の検討を行う。

(3)各照査項目の許容安全率は次のように定める。

- 滑動安全率

- 1.0

- 転倒安全率

- 1.1

- 支持力安全率

- 1.0

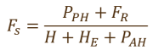

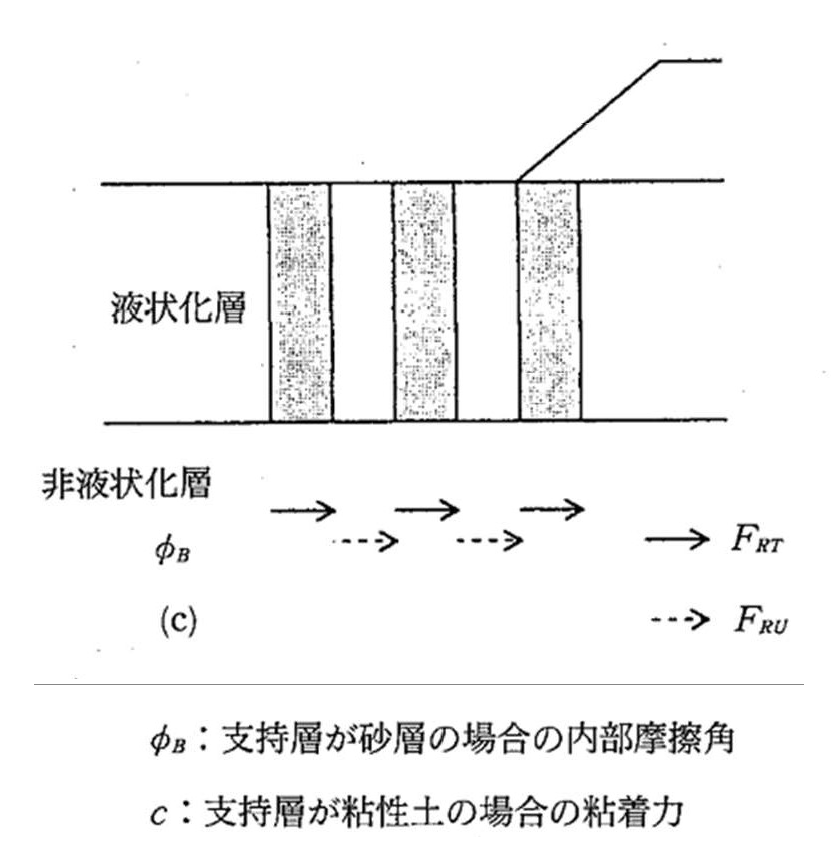

滑動の検討

改良地盤の滑動の検討は、改良地盤底面に作用するせん断力を求め次式で行う。

滑動の安全率は1.0以上とする。 改良地盤底面に作用するせん断抵抗力は以下の式で算定する。図-解4.8.11にせん断抵抗力の概念図を示す。

- 砂層支持層に着底する場合

ここに、

さらに、砂層支持層の中に根入れする場合には以下の式により算定する。

さらに、砂層支持層の中に根入れする場合には以下の式により算定する。- φ

- :支持層上層の砂層の内部摩擦角(°)

- φB

- :支持層の内部摩擦角(°)

- 粘土層支持層に着底する場合

さらに、粘土層支持層の中に根入れする場合には以下の式により算定する。

図-解 4.8.11 改良地盤底面のせん断抵抗力概念図

出典:「液状化対策工法設計・施工マニュアル(案)」p.125-126

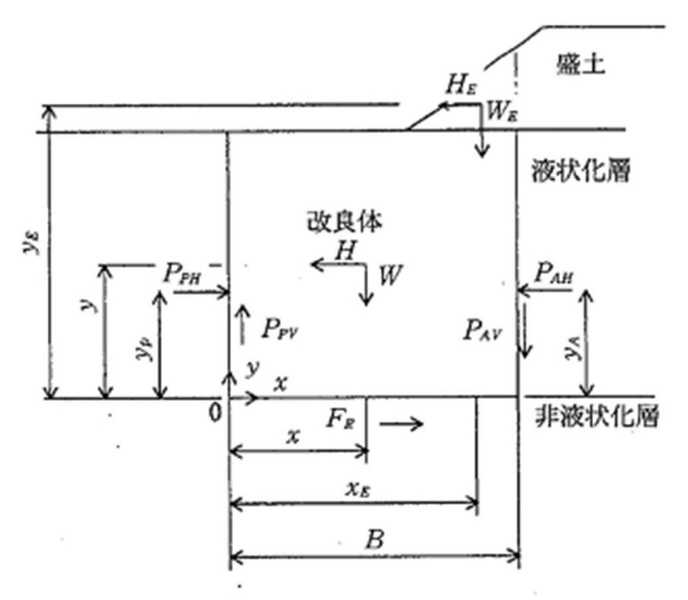

転倒の検討

改良地盤の転倒の検討は、改良地盤前趾回りのモーメントから算定する。

- MR1

- =W・x+WE・xE+PAV・B+PPH・yp

- MD

- =H・y+HE・yE+PAH・yA

- MR1

- :抵抗モーメント(格子に挟まれた未改良土の抵抗を考慮する)(tf・m)

- MD

- :転倒モーメント(tf・m)

- x,xE

- :受働側前面から外力W、WEの作用点間までの間の距離(m)

- y,yA,yP,yE

- :改良地盤底面から外力H、PAH、PPH、HEの作用点までの距離(m)

転倒の安全率は1.1以上とする。

格子に挟まれた未改良土は改良体と一体になって挙動すると考え、抵抗モーメントとして未改良土の重量を考慮し、転倒モーメントとして未改良土による慣性力を考慮する。図-解4.8.12転倒の検討に用いる外力の概念図を示す。

出典:「液状化対策工法設計・施工マニュアル(案)」p.126-127

支持力の検討

格子内の未改良土は自重のみを負担するものとし、慣性力などの水平地盤によって生ずる偏心した地盤反力については基本的に格子状の改良体で負担させると考えて地盤反力を算定し、改良体の地盤反力が算定された許容支持力を超えてはならない。

- 準液状化層が有る場合には支持力の照査では水平方向の外力が釣合っているものとして考える。したがって、滑動および転倒の照査用外力とは受働側(自由地盤側)の準液状化層のみ考え方が異なっているので、以下それについて示す。準液状化層の受働側土水圧合力と改良体底面のせん断抵抗力の発揮割合fを未知数(発揮割合は底面も側面も同じとする)として、主働側土水圧および改良体の慣性力との水平方向の力の釣合いにより、受働側準液状化層の土水圧合力を以下の式により求める(図-解4.8.13参照)。

ここに、

ここに、- f

- :抵抗力の発揮割合(準液状化層が無い場合はf=1.0とする。)

- PPH1

- :水位以浅の土層、完全液状化層および非液状化層の受働側土水圧合力(tf/m)

- PPH2

- :準液状化層の受働側土水圧合力であり外部安定と同じ土水圧式により求める(tf/m)

- PPH2’

- :発揮割合を考慮した準液状化層の受働側土水圧合力(tf/m)

- FR

- :改良地盤底面に作用するせん断抵抗力の合力(tf/m)

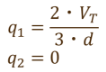

図-解4.8.13 準液状化層の土水圧分布概念図 - 支持力の検討に用いる改良体の地盤反力は次式で算出される。その後、4)で算定される許容支持力が、改良体の地盤反力よりも小さくならないことを確認する。

i)砂層に着定する場合または根入れする場合

a)e≦(B/6)のときb)e>(B/6)のとき

ここに、ii)粘土層に根入れする場合

ここに、ii)粘土層に根入れする場合- q1, q2

- :地盤反力(tf/m²)

- VT

- :改良体に作用する鉛直力(未改良土の重量は考慮しない)

ここに、

- d

- :合力の作用位置(m)

- PPV1

- :発揮割合を考慮しない層の受働側土水圧の鉛直成分(tf/m²)

- PPV2

- :発揮割合を考慮する層の受働側土水圧の鉛直成分(tf/m²)

ここに、

- MR2

- :抵抗モーメント(格子に挟まれた未改良土の抵抗は無視する)(tf・m)

ここに、

- Wu

- :格子に挟まれた未改良土の重量(tf・m)

- e

- :偏心距離(m)

a)改良体が下部粘土層に根入れされている時で下式を満足する場合には、粘土層は液状化しないために、格子内の未改良土は、あたかも栓がされた状態となる。したがって、格子内の重量を抵抗モーメントに見込むことができるとして、抵抗モーメントを算定する(図ー解4.8.14参照)。① e≦(B/6)のとき ここに、

ここに、- c

- :粘性土の粘着力(tf/m²)

- Σhi

- :砂層の厚さ(m)

- γi

- :砂層の単位体積重量(tf/m³)(水位以深では水中単位体積重量γi’を用いる)

- l2

- :粘土層への根入れ長(m)

- γc'

- :粘土層の水中単位体積重量(tf/m³)

- B1、B2

- :格子内壁の幅(m)

- A

- :格子内断面積(m²)

- w

- :上載荷重(tf/m²)

図4.8.14 一つの格子の模式図  ここに、② e>(B/6)のとき

ここに、② e>(B/6)のとき- VT

- :改良体に作用する鉛直力(tf)

ここに、

- d

- :合力の作用位置(m)

ここに、

- MR1

- :抵抗モーメント(格子に挟まれた未改良土の抵抗は無視する)(tf・m)

- e

- :偏心距離(m)

b)粘土層への根入れ長さが式(*)を満足しない場合には、i)に準ずる。

b)粘土層への根入れ長さが式(*)を満足しない場合には、i)に準ずる。

- 改良体の底面形状を考えた地盤反力を算定する場合には、本来は鉛直力とモーメントの釣合い式を解かなければならない。しかし、本マニュアルにおいては、上記方法よりも設計上安全側の解が得られ、かつ計算も簡略化できるために、改良体の奥行き方向の長さを改良率で平均化して改良体の底面形状を長方形と仮定した地盤反力を求めている(図-解4.8.15参照)。

図-解4.8.15 地盤反力模式図 - 許容支持力は、次式で求める

ここに、

ここに、- qa

- :許容支持力度(tf/m²)

- c

- :基礎底面地盤の粘着力(tf/m²)

- γ1

- :基礎底面地盤の単位体積重量(tf/m³)(地下水位以下は有効重量)

- γ2

- :基礎底面上部の単位体積重量(tf/m³)(地下水位以下は有効重量)

- α、β

- :基礎底面の形状係数

- B

- :基礎幅(m)

- Df

- :基礎の有効根入れ深さ(m)(ただし、液状化層および液状化層以浅は無視する。)

- Nc、Nr、Nq

- :支持力係数(道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編9.4.1に準拠)

- Fs

- :安全率(1.0)

出典:「液状化対策工法設計・施工マニュアル(案)」p.127-131

大規模地震動に対する改良体の外的安定の検討

構造物の耐用年数の期間内にまれに発生する大規模地震動に対しては、設計外力による滑動の検討を行う。

①設計外力は、大規模地震用設計深度を用いて算定する。

②改良体の外的安定の検討方法は、「改良体の外的安定の検討」に示す中規模地震動中の検討と同様のものにする。

③外的安定の検討後に改良体の内的安定の検討を行う。詳細については以下の「改良体の内的安定の検討」に示す。

出典:「液状化対策工法設計・施工マニュアル(案)」p.131

改良体の内的安定の検討

改良体の内的安定が損なわれないように所定の許容応力度を確保するものとする。

(1)中規模地震動に対する改良体の内的安定の照査項目は、端趾圧、改良体全体の水平せん断、格子状改良壁の抜け出しせん断(格子状改良のみ)および鉛直せん断に対して、各々の許容応力度を満足しなければならない。

(2)大規模地震動に対する検討は、外的安定(滑動)の検討結果において、改良体が滑動しない場合は大規模地震に対する設計外力を用い、改良体が滑動する場合は、設計外力を低減して改良体の内的安定が損なわれないように所定の許容応力度を確保するものとする。

(3)許容応力度は改良体の設計強度で設定した改良体の強度である。

端趾圧

改良体の端趾圧の検討により、改良体内部に働く圧縮応力に用いる許容圧縮強さ quaよりも大きくならないことを確認する。照査に用いる端趾圧は、地盤反力の最大値とする。

改良体全体の水平せん断および格子状改良の抜け出しせん断

改良体に生じる全体の水平せん断応力τ1および各格子状改良壁に生じる水平せん断応力τ2は、設計に用いる改良体の許容せん断強さを超えてはならない。

- ブロック状改良の場合は、格子状改良壁の抜け出しせん断による照査は行わなくてよい。

- 改良体全体のせん断破壊

改良体全体のせん断破壊は、図-解4.8.16に示すような破壊モードであるために、改良体に働くせん断応力を求め、これが設計に用いるせん断強さτaを越えないことを確認する。なお、検討にあたっては、未改良土のせん断抵抗については無視する。 ここに、

ここに、- τ1

- :改良体の平均せん断応力(tf/m²)

- HZ

- :検討するせん断面の上部の改良地盤に作用する慣性力(tf)

- PAHZ

- :検討するせん断面の上部の改良地盤に作用する主働側土水圧合力(tf)

- PPHZ

- :検討するせん断面の上部の改良地盤に作用する受働側土水圧合力(tf)

- HE

- :改良体上部にある盛土の慣性力(tf)

図-解4.8.16 改良体全体のせん断破壊 - 格子状改良壁の抜け出し破壊

図-解4.8.17に示すように、盛土側の格子状改良壁は盛土側から大きな側圧合力を受ける。一方、格子内部の未改良地盤は液状化しないと考えた方が抵抗は小さいので、格子内部はK0土圧が作用すると考える。この状態で、盛土側と格子内部との土圧差に改良壁が耐えられず、格子状改良壁の抜け出しによる破壊モードが生ずるかどうかを、下式を用いて判定する。 ここに、

ここに、- τ2

- :格子状改良壁のせん断応力(tf/m²)

- zi

- :水平せん断検討の深さ(m)

- b

- :格子状改良壁の厚さ(m)

- l

- :対象とする格子状改良壁の延長方向の格子の長さ(m)

- PPHZ’

- :格子状改良壁内部の土圧合力(tf/m)

- pw

- :静水圧(tf/m²)

- K0

- :静止土圧係数

- HE

- :改良体上部にある盛土の慣性力(tf/m)

図-解4.8.17 格子状改良壁の抜け出し破壊

出典:「液状化対策工法設計・施工マニュアル(案)」p.131-132

鉛直せん断

改良体に生じる鉛直せん断力τvは、設計に用いる改良体のせん断強さτaを超えてはならない。

- 下式を用いてτvを算出する。

ここに、

ここに、- τv

- :鉛直せん断強さ(tf/m²)

- P1

- :改良地盤前趾より、鉛直せん断を検討する地点間までの地盤反力の合力(tf)

- W1

- :改良地盤前趾より、鉛直せん断を検討する地点間までの改良地盤の全重量(tf)

- WE

- :改良地盤前趾より、鉛直せん断を検討する地点間までの盛土の重量(tf)

- D

- :改良深さ(m)

- LU

- :改良地盤の延長方向の1ユニットの長さ(m)

- Lr

- :1ユニットに占める延長方向の改良体の厚さ(m)

- PPV’

- :PPV1+f・PPV2で受働側鉛直土圧を算定する。(tf)

改良体には慣性力と共に、盛土側・自由地盤側共に土水圧が働くが、盛土側から大きな土水圧が働くために、結果とした偏った地盤反力が生じる。鉛直せん断は、この地盤反力によって改良体に生じるせん断応力の検討を行うものである(図-解4.8.18)。

出典:「液状化対策工法設計・施工マニュアル(案)」p.133

大規模地震動に対する改良体の内的安定の検討

外的安定(滑動)の検討結果において、改良体が滑動しない場合は大規模地震動に対する設計外力を用い、改良体が滑動する場合は、設計外力を低減して改良体の内的安定が損なわれないように所定の許容応力度を確保することを原則とする。

出典:「液状化対策工法設計・施工マニュアル(案)」p.131