地盤改良の方法

地盤改良には、以下に示す4つの基本的な改良原理があります。それぞれの改良原理について下記で紹介します。

- 置換

- 排水

- 締固め

- 固化

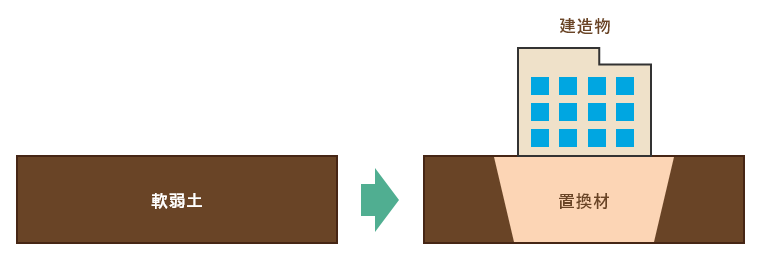

置換による地盤改良

沈下や安定の問題が発生し得る軟弱層の一部、または全部を良質な材料で置き換える地盤改良です。

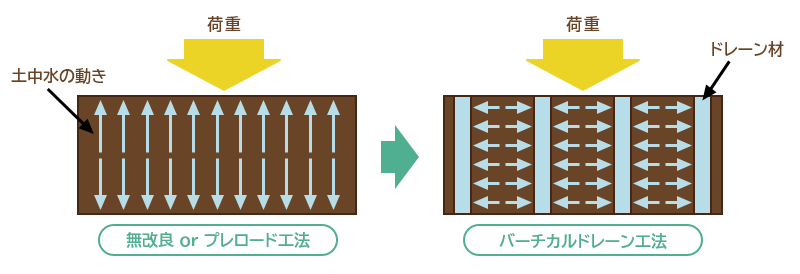

排水による地盤改良

地盤に対し透水性のよい鉛直ドレーンを多数設置し、排水距離を短くすることにより、圧密沈下を促進、または過剰間隙水圧を消散させる地盤改良です。 圧密沈下を促進する地盤改良では、軟弱な粘性土地盤に対して砂やプラスチックボード等のドレーン材を設置します。改良効果として、圧密時間の短縮や、圧密による地盤の強度増加・安定化などの効果が挙げられます。代表的な工法として、サンドドレーン工法やプラスチックボードドレーン工法、硬質層に適用したパワーブーストドレーン工法があります。

バーチカルドレーン工法(圧密促進工法)のスペック表

バーチカルドレーン工法では、工法によってドレーン径や圧密放置期間が異なることから、下記記載の単価・能率での単純比較はできません。比較の際には、工法ごとの仕様(ピッチと圧密放置期間)を検討した上で、工法比較を行う必要があります。

| 工法名 | サンドドレーン | プラスチックボードドレーン | パワーブーストドレーン |

|---|---|---|---|

| 使用材料 | 砂(砕石) | 人孔排水材 | 人孔排水材 |

| ドレーン径 (標準仕様) |

ドレーン径 φ400mm~500mm |

換算ドレーン径 φ50mm |

換算ドレーン径 φ50mm |

| ケーシング (ロッド)径 |

ケーシング φ400mm (内径) |

ロッド径 φ100mm程度 (内径) |

ロッド径 φ100mm程度 (内径) |

| 適用地盤 | N≦30程度 | N≦10~15 | N値≦30程度 セメント改良地盤 quck≦1,000kN/m² (層厚≦1.5m) |

| 最大施工深度 | 50m程度 | 40m程度 | 40m程度 |

| 施工能率 | 390m/day | 2,500m/day | 1,500m/day以下 (硬質層の厚さによる) |

| 施工機 | 大型 | 小型 | 小型 |

| コスト※ (直工費) |

1,800円/m | 220円/m | 330円/m以上 (硬質層の厚さによる) |

-

※コスト(直工費)は標準的な条件での概算工費のため、施工地域、地盤条件、施工条件により異なる

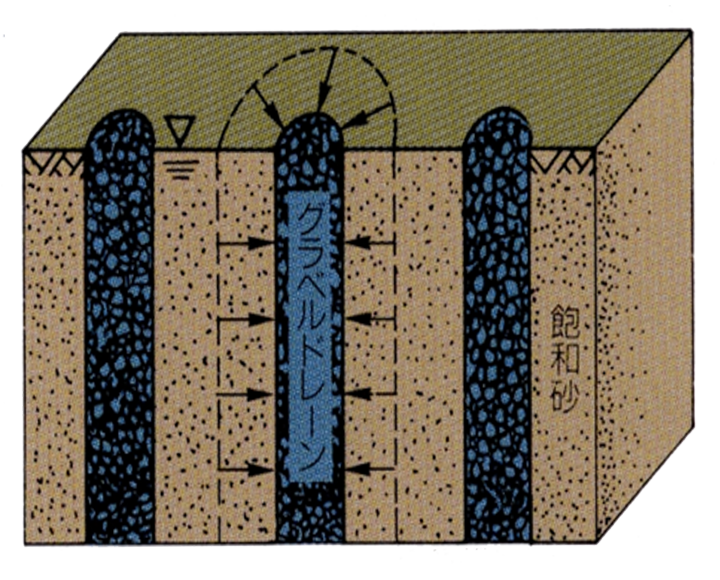

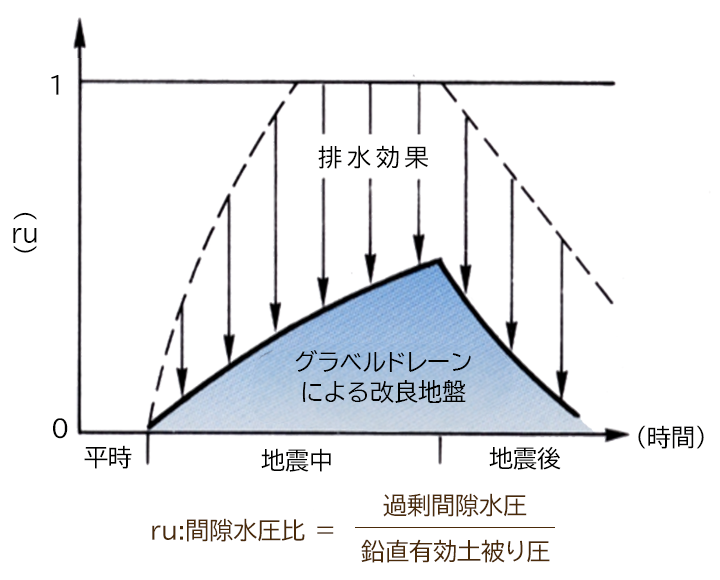

排水による液状化対策

排水を原理とするグラベルドレーン工法は、高い透水性を有するドレーン材を地盤中に設置し、地盤の排水性を高めることで、地震時の過剰間隙水圧の上昇を抑え、液状化を防止する地盤改良工法です。

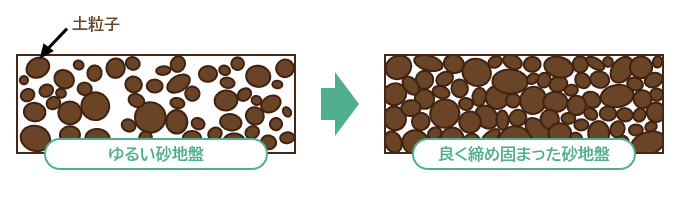

締固め(密度増大)による地盤改良

緩い砂地盤や砂礫地盤に対して、振動や強制的に材料を圧入するなどの方法を用いて砂粒子間の間隙を小さくし、良く締め固まった密な地盤を形成することで、液状化抵抗の増大や支持力の増大を図る地盤改良工法です。

締固め工法のスペック表

サンドコンパクションパイル工法(締固め工法)には振動式サンドコンパクションパイル工法(SCP工法)、静的締固め砂杭工法(SAVEコンポーザー、SAVEコンポーザーHA)、砂圧入式締固め工法(SAVE-SP工法)などの施工方法があり、施工条件や地盤条件によって使い分けられます。各工法のスペック表を以下に示します。

| 工法名 | サンドコンパクションパイル工法 SCP工法 |

静的締固め砂杭工法 | 砂圧入式締固め工法 SAVE-SP工法 |

|

|---|---|---|---|---|

| SAVEコンポーザー | SAVEコンポーザーHA | |||

| 中詰め材料 | 砂(砕石) | 砂(砕石) | 砂(砕石) | 流動化砂 |

| 砂杭径 (標準仕様) |

砂杭径φ700mm | 砂杭径φ700mm | 砂杭径φ700mm | 換算改良径 砂杭径 φ500mm~φ700mm |

| ケーシング (ロッド)径 |

ケーシング φ400mm (内径) |

ケーシング φ400mm (内径) |

ケーシング φ400mm (内径) |

ロッド径 φ100mm程度 (内径) |

| 適用地盤 | N≦20程度 | N≦30程度 | N≦35程度 | 改良層:N≦20程度 中間硬質層:N>50でも可能 |

| 最大施工深度 | 45m程度 | 25m程度 | 25m程度 | 40m程度 |

| 施工能率 | 170m/day | 130m/day | 120m/day (硬質層3mの場合) |

64m/day (削孔15m、改良12mの場合) |

| 施工機 | 大型 | 大型 | 大型 | 小型 |

| コスト※ (直工費) |

5,200円/m | 8,400円/m | 9,000円/m (硬質層3mの場合) |

31,800円/m (削孔15m、改良12mの場合) |

-

※コスト(直工費)は、SCP工L=14m(+SD工1m)、中詰め砂5,000円/m³として、標準的な条件で算出した概算工費のため、施工地域、地盤条件、施工条件により異なります

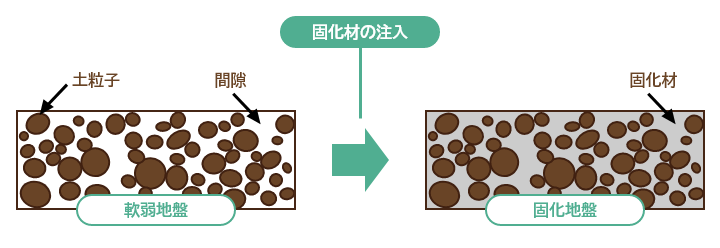

固化による地盤改良

セメントなどの固化材と軟弱土を現位置で混合して化学的に固化し、地中にセメント改良体を造成する地盤改良です。改良効果として、地盤の沈下低減や支持力増加などの効果が挙げられます。また、耐震固化工法(TOFT工法)では格子状に改良し、地震時の変形と過剰間隙水圧の上昇を抑え、液状化を防止します。

代表的な工法として、中層混合処理工法(パワーブレンダー工法)や深層混合処理工法(CI-CMC工法、FTJ工法など)があります。

固化工法のスペック表

地盤改良で主に用いられる固化工法の詳細工法一覧とスペック表を以下に示します。

| 工法名 | 中層混合処理 工法 |

粉体噴射撹拌 工法 |

スラリー撹拌工法 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 単軸施工 | 二軸施工 | 二軸施工(変位低減型) | ||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||

| 吐出方式 | スラリー | 粉体 | スラリー | スラリー | スラリー | スラリー | スラリー | スラリー |

| 改良径 | - | φ1000mm | 800~ 1200mm |

1000~ 1600mm |

1800~ 2000mm |

1000mm ×2軸 |

1000mm ×2軸 |

1600mm ×2軸 |

| 改良断面積 | - | 0.785m² | 0.502~1.13m² | 0.785~2.01m² | 2.54m² 3.14m² |

1.5m² | 1.5m² | 4.02m² |

| 適用深度 | 3~10m | 10~30m | 3~27m | 3~40m | 3~40m | 3~36m | ||

| 低変位施工 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ |

| 施工能率 | 310m³/day (施工規模1000m³以上、 改良深10mの場合) |

180m³/day | 100m³/day (杭長9m+空打部長さ 1mの場合) |

150m³/day | 180m³/day | 140m³/day | 110m³/day | 310m³/day |

| 施工機 | バックホウ タイプ |

大型クローラ | 小型クローラ | 大型クローラ | 大型クローラ | 大型クローラ | 大型クローラ | 大型クローラ |

| コスト (直工費) |

6,000円/m³ (施工規模1000m³以上、 改良深10mの場合) |

7,400円/m³ | 6,700円/m³ (杭長9m+空打部長さ 1mの場合) |

6,900円/m³ | 7,300円/m³ | 7,200円/m³ | 8,800円/m³ | 6,000円/m³ |

-

※コスト(直工費)は、打設長:杭長19m(+空打部長さ1m)、特殊土用セメント18,200円/ton(積算資料 2025年1月)、150kg/m³使用として、標準的な条件で算出した概算工費のため、施工地域、地盤条件、施工条件により異なります

CI-CMC工法のスペック表

深層混合処理工法の内、能率・経済性に優れたφ1600mm×2軸(変位低減型)としてCI-CMC工法があります。CI-CMC工法は適用できる地盤の硬さによってCI-CMC工法、CI-CMC-HA工法、CI-CMC-HG工法の3つに分類されます。3つのCI-CMC工法の違いを以下の表で示します。

| 工法 | CI-CMC工法 | CI-CMC-HA工法 | CI-CMC-HG工法 |

|---|---|---|---|

| NETIS | 掲載期限終了 | QS-160049-VE | QS-200009-A |

| 概要 | エジェクター吐出方式を搭載する機械撹拌式の深層混合処理工 | 左記工法から撹拌翼の改善により硬質地盤への適用性が拡大 | 左記工法から超硬質オーガー・先端吐出機構の搭載により、硬質地盤への適用性が大幅に拡大 |

| 模式図 |

|

|

|

| 改良径 | φ1600×2軸 など | φ1600×2軸 など | φ1600×2軸 |

| 搭載技術 |

|

|

|

| 適用地盤の目安 砂地盤の場合 |

砂質土N<25 (N<25:根入れ部1m以内) |

砂質土N<25 (N<50:硬質層3m以内) |

砂質土N<50 (最大N<100) |

| 周辺変位 | 小さい | 小さい | 小さい |

| 備考 | 国交省積算基準スラリー撹拌工 φ1600×2軸 (変位低減型)として制定 |

層厚3m程度までの硬質層にも対応可能 | 硬質地盤や転石混入地盤へ適用拡大 左記工法からアタッチメント変更により工法変更可能 |

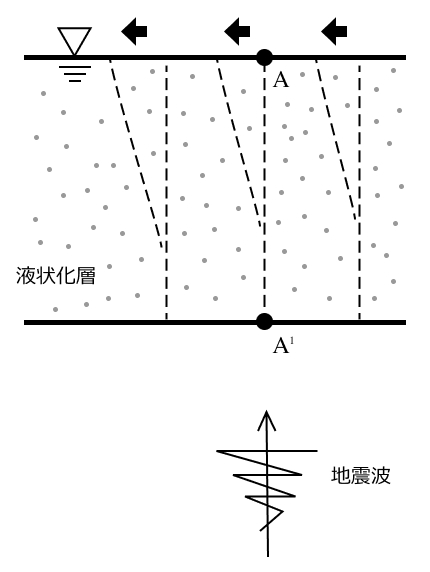

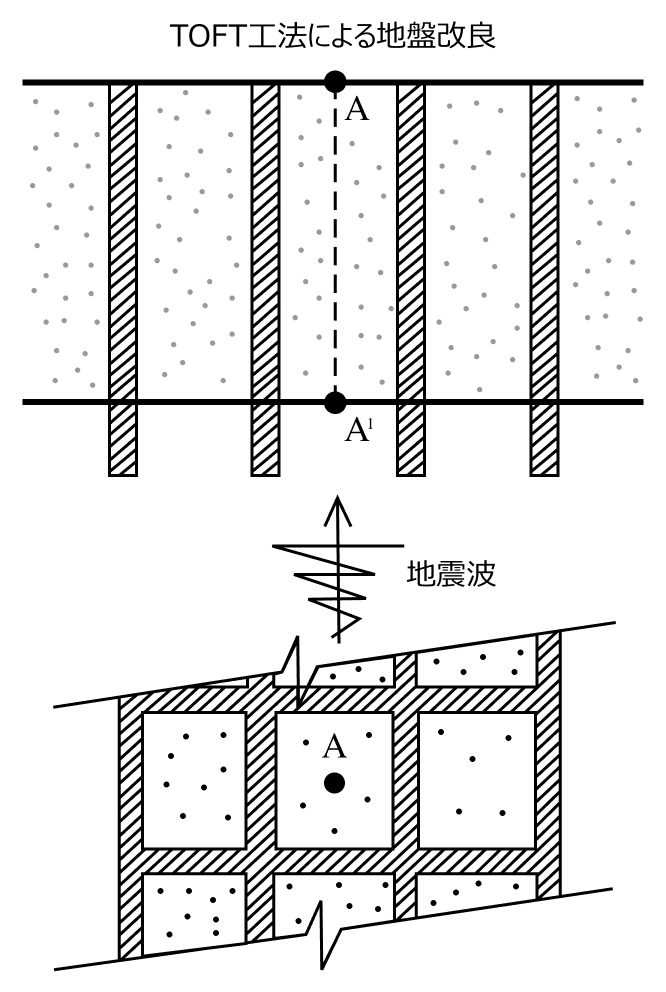

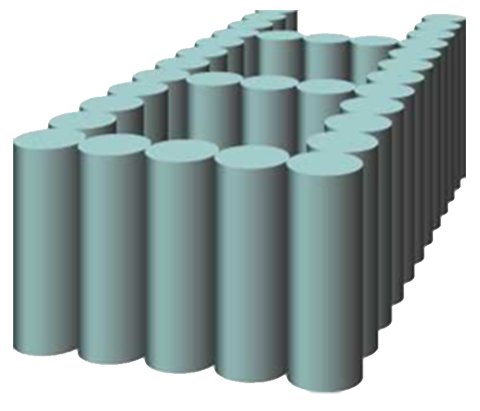

格子状改良による液状化対策

耐震固化工法(TOFT工法)は、液状化対象地盤を格子状に固化改良することにより、地盤のせん断変形を抑止して、過剰間隙水圧の発生を抑制し、液状化発生を防止する地盤改良工法です。

無対策

地盤がせん断変形すると液状化する

格子状改良

地盤がせん断変形を抑止すると液状化も抑止される

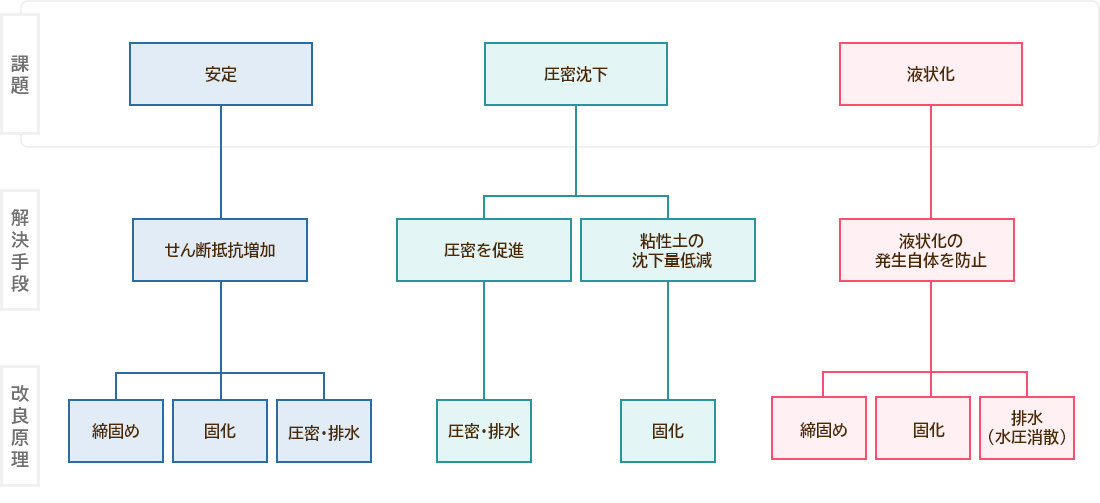

技術的課題と地盤改良の原理

以下に、地盤設計上の課題とその解決に用いられる地盤改良原理の関係を示します。まず、地盤設計上の課題として、安定、圧密沈下、液状化が挙げられます。それぞれの課題に対して、地盤改良工法(排水、締固め、固化)を適切に選択し、設計する必要があります。設計方法と設計例を紹介していますので、そちらも合わせてご参照ください。