地盤改良による構造物の支持力・沈下対策の設計方法と設計例を紹介します。構造物の支持力対策では、支持力が不足している地盤に対し、浅層混合処理工法・中層混合処理工法・深層混合処理工法等の固結工法が主に適用されます。改良仕様の検討の際には、改良地盤での構造物に対する沈下や支持力を照査します。

地盤改良による支持力対策

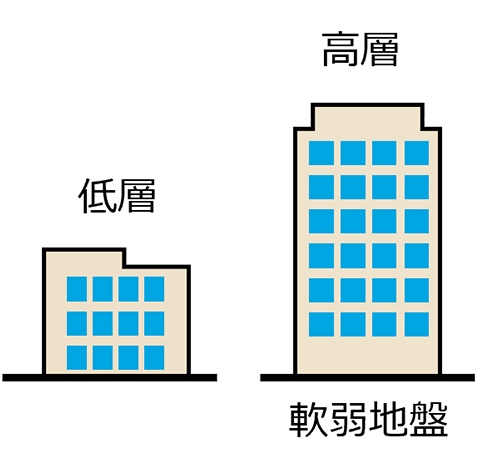

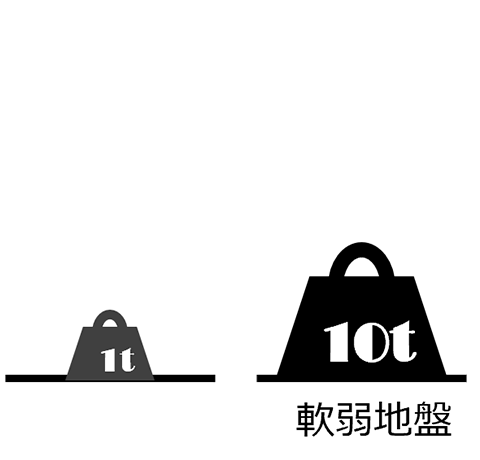

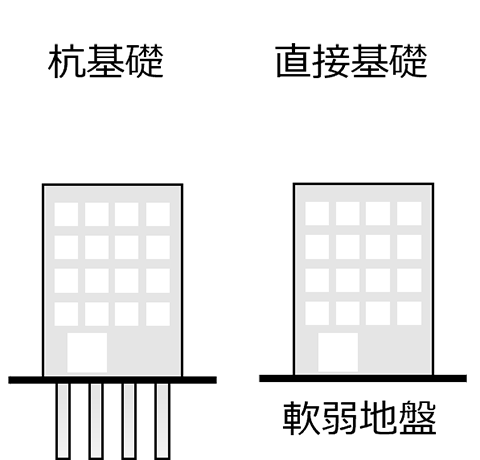

軟弱地盤の定義は土工構造物の基礎地盤として十分な支持力を有しない地盤のことであり、その地盤上に建設する構造物の大きさ、重量、基礎形式、重要度などによって軟弱地盤であるかが決まります。したがって、地盤条件や構造物の諸条件を検討し、原地盤が十分な支持力を有さず、安定性を確保できない場合、地盤改良による支持力対策を実施します。支持力対策では、地盤の強度増加を目的として深層混合処理工法等の固化を原理とする対策工法がよく用いられます。

深層混合処理工法(固化工法)の改良原理

固化を原理とする地盤改良工法の代表例として、深層混合処理工法や中層混合処理工法が挙げられます。これらの工法ではセメント系固化材を地中に供給し、原地盤の軟弱土と改良材を強制的に混合撹拌し、これらが適度に固化する事を狙った地盤改良工法です。

固化改良は他の地盤改良工法と比較して、早期に強度が得られること、強度調整が可能であること、粘性土と砂質土の双方に適用できること、低騒音・低振動であること等の特徴を有しています。

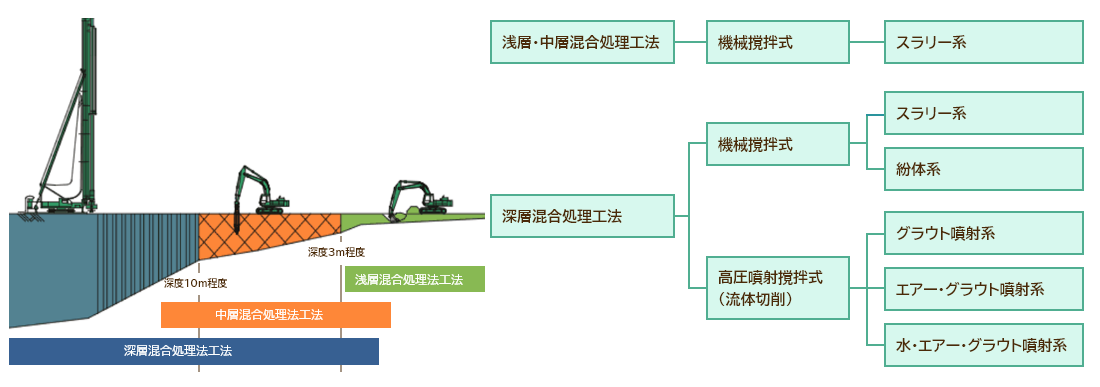

深層混合処理工法と中層混合処理工法は下図に示すように、適用深度により大別されます。さらに、深層混合処理工法は機械撹拌式と高圧噴射式に大別されます。また、機械撹拌式にはスラリー状の固化材と原地盤の軟弱土を撹拌混合するスラリー系と、粉粒体の改良材と原地盤を撹拌混合する粉体系があります。

一方、高圧噴射式は高圧の空気、水およびグラウト材で改良範囲の原地盤を粉砕し、改良材と切削土を混合する工法です。

設計方法

構造物の支持力対策では、構造物の荷重に対して沈下量と支持力度の照査を行います。

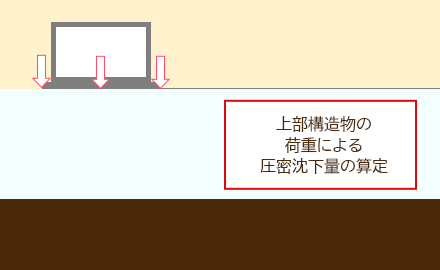

無対策地盤の圧密沈下量の算定

無対策地盤の圧密沈下量は下に示す「道路土工軟弱地盤対策工指針」(平成24年度版)に準じて算定します。

一次圧密沈下量は、軟弱地盤上に載荷される荷重から軟弱層の一次元圧密沈下量を求める。

一次圧密沈下量計算には、一次元の一次圧密沈下量の計算法として一般的に用いられるe-log p法、正規圧密状態で用いられるmv法とCc法がある。

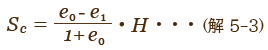

e-log p法

e-log p法では、一次圧密沈下量Scは土層区分された圧密層ごとの間隙比の変化量を用い、式(解5-3)から求める事ができる。

- Sc

- :一次圧密沈下量(m)

- e0

- :圧密層の盛土前の鉛直応力p0での初期間隙比

- e1

- :圧密層の盛土荷重による圧密後の間隙比でe-log p曲線に圧密層中央深度の盛土後の鉛直応力p0+Δpに対応する間隙比

- H

- :圧密層の層厚(m)

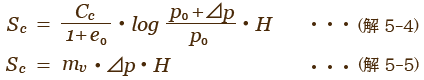

Cc法、mv法

正規圧密土からなる軟弱層の場合で、区分された圧密層ごとに圧縮指数Ccまたは体積圧縮係数mvが求められている場合には、(解5-4、解5-5)によって圧密層ごとの一次圧密沈下量Scを求めることができる。

- Cc

- :圧縮指数

- mv

- :体積圧縮係数(m²/kN)

- p0

- :圧密層の中央部深度の盛土前の鉛直有効応力(kN/m²)

- Δp

- :圧密層の中央部深度の盛土荷重による鉛直有効応力の増分(kN/m²)

- H

- :圧密層の層厚(m)

出典:道路土工軟弱地盤対策工指針(平成24年度版), 平成24年8月, (社)日本道路協会, p.125-p.126

無対策地盤の支持力度照査

無対策地盤の支持力度照査では、構造物の荷重に対して、構造物の基礎底面における支持力度の照査を行います。許容支持力度および極限支持力度は下に示す「道路橋示方書・同解説書Ⅳ下部構造編」(平成29年11月)に準じて算定します。

極限鉛直支持力度の算定

- 基礎底面地盤の支持力の制限値は、基礎底面地盤の降伏鉛直支持力の特性値を用いて式 (9.5.4) により算出する。

ここに、

ここに、- Qyd

- :基礎底面地盤の支持力の制限値(kN)

- ξ1

- :調査・解析係数で、表-9.5.3に示す値とする。

- φY

- :抵抗係数で、表-9.5.3に示す値とする。

- Qy

- :基礎底面地盤の降伏鉛直支持力の特性値(kN)で、4)に従って定める。

表-9.5.3 調査・解析係数及び抵抗係数 ξ1 φγ 0.90 0.90 -

- 基礎底面地盤の降伏鉛直支持力の特性値は、地盤条件、構造条件、根入れ深さ及び沈下量等を考慮して、基礎の応答が可逆性を有する範囲で設定しなければならない。

- 基礎底面地盤の降伏鉛直支持力の特性値を3)に従って定めた基礎底面地盤の極限鉛直支持力の特性値の0.65倍とする場合には、ⅰ)を満足しているとみなしてよい。

-

- 基礎底面地盤の極限鉛直支持力の特性値は、地盤条件、構造条件、根入れ深さ及び沈下量等を考慮して定めなければならない。

- 基礎底面地盤の極限鉛直支持力の特性値をⅲ)又はⅳ)により算出する場合にはⅰ)を満足しているとみなしてよい。

- 基礎底面地盤の極限鉛直支持力の特性値を式(9.5.5) により算出する。

- Qu

- :基礎底面地盤の極限鉛直支持力の特性値(kN)

- A

- :基礎の底面積(m²)

- c

- :粘着力(kN/m²)

- q

- :上載荷重の特性値(kN/m²)で、q=γ2Df

- γ1,γ2

- :支持地盤及び根入れ地盤の単位体積重量(kN/m³)

ただし、地下水位以下では水中単位体積重量を用いる。 - B

- :基礎幅(m)

- α,β

- :基礎の形状係数で表-9.5.4による。

- κ

- :支持層への根入れ効果に関する割増係数

- Df

- :上載荷重として考慮する基礎の根入れ深さ(m)

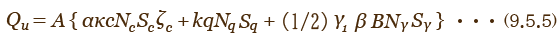

- Nc,Nq,Nγ

- :図-9.5.1に示される帯基礎の支持力係数

- ζc

- :地盤の種類の違いを考慮する係数で、支持層が砂地盤又は砂れき地盤の場合には1.00、粘性土地盤の場合には0.55とする。

- Sc,Sq,Sγ

- :支持力係数の寸法効果による補正係数で

Sc=(c*)λ,Sq=(q*)ν, Sγ=(B*)μ - λ, ν, μ

- :寸法効果の程度を表す係数で、λ=ν=μ=-1/3とする。

- c*

- :c/c0, ただし、1≦c*/c0≦10とする。

- c0*

- :10(kN/m²)とする。

- q*

- :q/q0、ただし、1≦q*≦10とする。

- q0

- :10(kN/m²)とする。

| 形状係数 | 基礎底面の形状 | ||

|---|---|---|---|

| 帯状 | 正方形、円形 | 長方形、楕円形、小判型 | |

| α | 1.0 | 1.3 | 1+0.3(B/D) |

| β | 1.0 | 0.6 | 1-0.4(B/D) |

ここに、B,D:基礎幅(m)。

ただし、B/D>1の場合には、B/D=1とする。

出典:道路橋示方書・同解説書Ⅳ下部構造編(平成29年11月), (公)日本道路協会, p.204~p.207

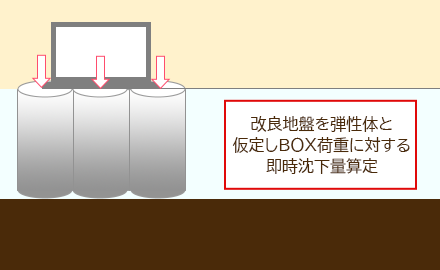

改良地盤の即時沈下量の算定

BOXカルバートの即時沈下量は下に示す「柔構造樋門設計の手引き」に準じて算定します。なお、改良率、改良体の変形係数、改良範囲については、「陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル増補版」(令和4年4月)に準じて設定します。

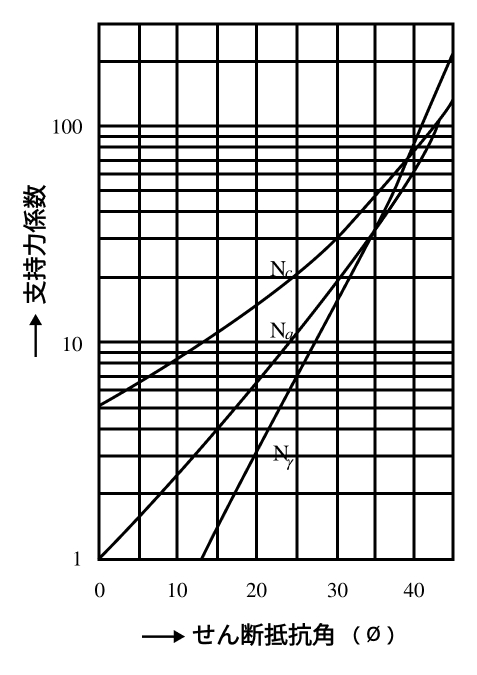

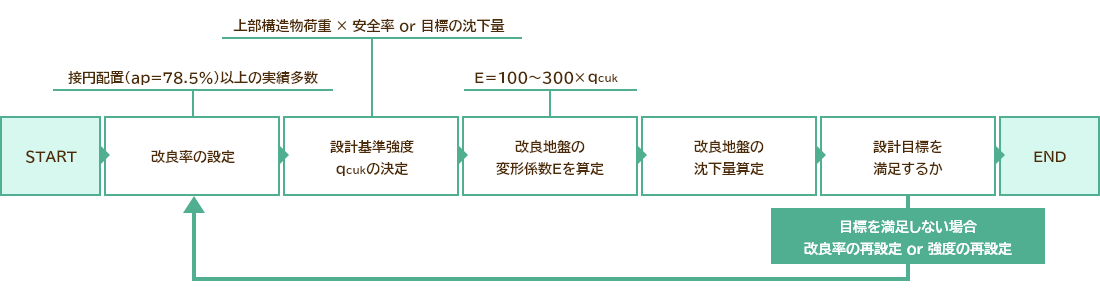

a)改良率の設定

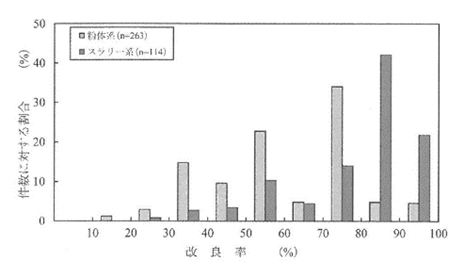

擁壁等の基礎に適用する場合は、ブロック式改良地盤を基本とします(参照:「道路土工 軟弱地盤対策工指針」(平成24年度版), p.305)。一方、ボックスカルバートなど偏土圧が発生せず、比較的変形が許容される場合には、下図に示すとおり78%(接円改良)の事例も多くあります。

擁壁の支持力増強を主目的とした施工実績(改良率)

ボックスカルバートの支持力増強を主目的とした施工実績(改良率)

出典:陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル増補版, 令和4年4月, (一財)土木研究センター, p.252~255

b)変形係数Eの設定

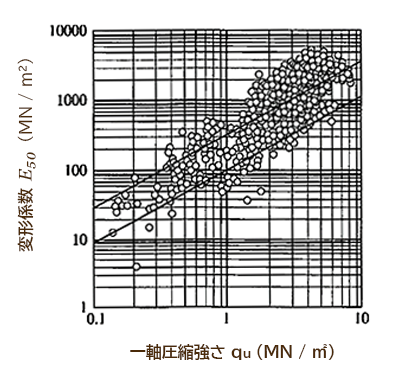

即時沈下量の算定に用いる改良体の変形係数Epについては、右図を参考に決定すればよい。右図より変形係数E50と改良土の一軸圧縮強さquは、E50=(100~300)×quの関係にあり、設計条件に応じて設定する。

変形係数の関係

出典:陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル増補版, 令和4年4月, (一財)土木研究センター, P.40

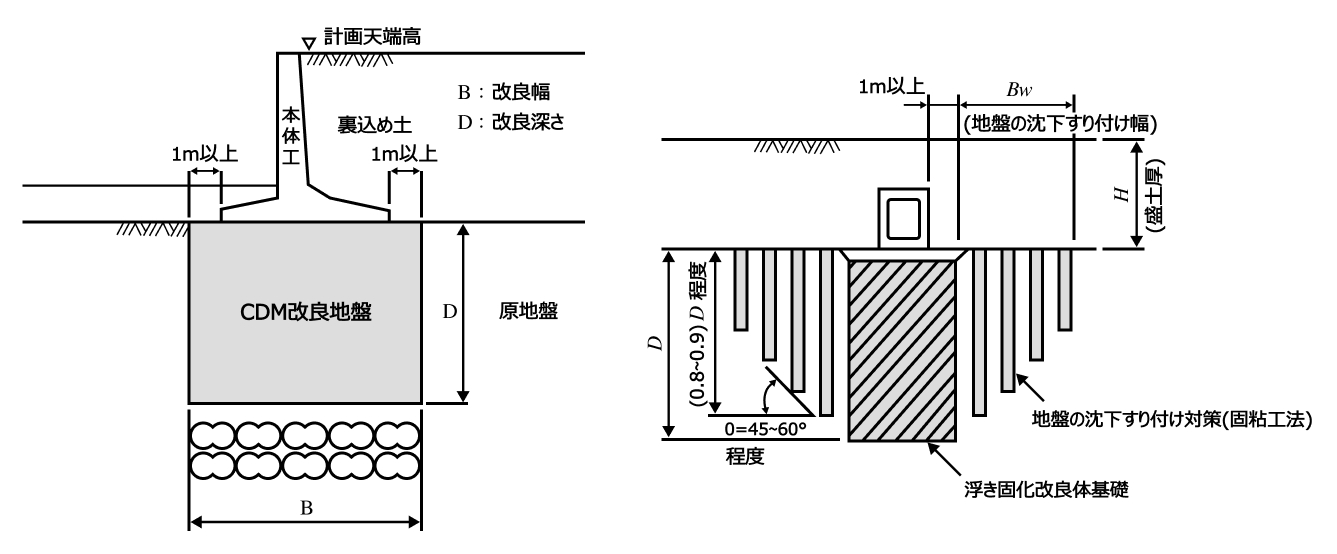

c)改良範囲の設定

L型擁壁・逆T擁壁・カルバートボックス等の構造物基礎の支持力・沈下対策として深層混合処理工法を採用する場合、改良部と無改良部の剛性が大きく異なることから、改良端部の改良体に応力が集中することが知られている。この改良体への応力集中を緩和するためには地盤改良幅として構造物基礎幅に左右それぞれ1m以上拡げるのがよい。

出典:陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル増補版, 令和4年4月, (一財)土木研究センター, p.182

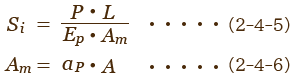

d)即時沈下量の算定

78%(接円改良)以上の改良率で改良された地盤では、未改良部の割合が小さく、未改良土は改良体に囲まれた状態であることから、改良後地盤の沈下量を改良体の弾性変形量として以下の方法で計算することが一般的です。

改良部の沈下量(即時沈下量)は、改良部内の未改良地盤の影響を無視し、改良体のみの平均沈下量として次式により求めることができる。

- Si

- :改良部の即時沈下量(cm){m}

- P

- :改良部の上面に作用する全鉛直荷重(kgf){kN}

- L

- :改良部の根入れ長(cm){m}

- A

- :基礎と仮定した改良部の面積(cm²){m²}

- An

- :改良部の面積(cm²){m²}

- Ep

- :改良体の変形係数(kgf/cm²){kN/m²}

- ap

- :改良面積率

改良面積率は、基礎と仮定した改良部の面積に対する改良体有効面積の比率とします。

なお、鉛直荷重は函体底面反力と函体両側の土重の和とします。

出典:柔構造樋門設計の手引き, (財)国土技術センター, p245

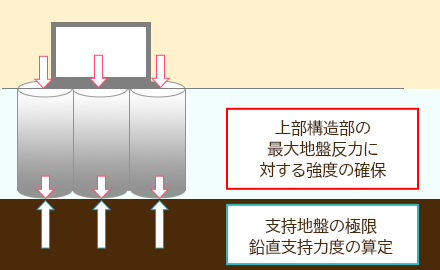

支持地盤の支持力度照査

深層混合改良後の地盤の支持力度照査では、改良体下端の支持地盤における支持力度の照査を行います。許容支持力度および極限支持力度の算定方法は、無対策地盤における支持力度照査と同様に、「道路橋示方書・同解説書Ⅳ下部構造編」(平成29年11月)に準じます。また、改良体の設計基準強度は、「陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル増補版」(令和4年4月)に準じて設定します。

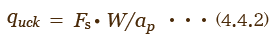

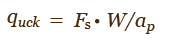

a)改良体の設計基準強度の設定

改良体の設計基準強度は下記のように設定します。なお、安全率は構造物の支持力対策では実績により3.0と設定することが多い。

改良体の設計基準強度は上載荷重が改良体に集中したと仮定して、次式(4.2.2)により圧縮強度の安全率を1.0~1.2程度とする計算値を目安として、実績を加味して設定する。

- quck

- :改良体の設計基準強度

- ap

- :改良率

- W

- :上載荷重=γE×HE

- Fs

- :安全率(割り増し)

出典:陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル増補版, 令和4年4月, (一財)土木研究センター, p.81~p.82

b)極限鉛直支持力度の算定

無対策地盤における支持力度照査と同様に、「道路橋示方書・同解説書Ⅳ下部構造編(平成29年11月), (公)日本道路協会, p.205~p.207」に準じて算定します。

支持力対策工の設計例

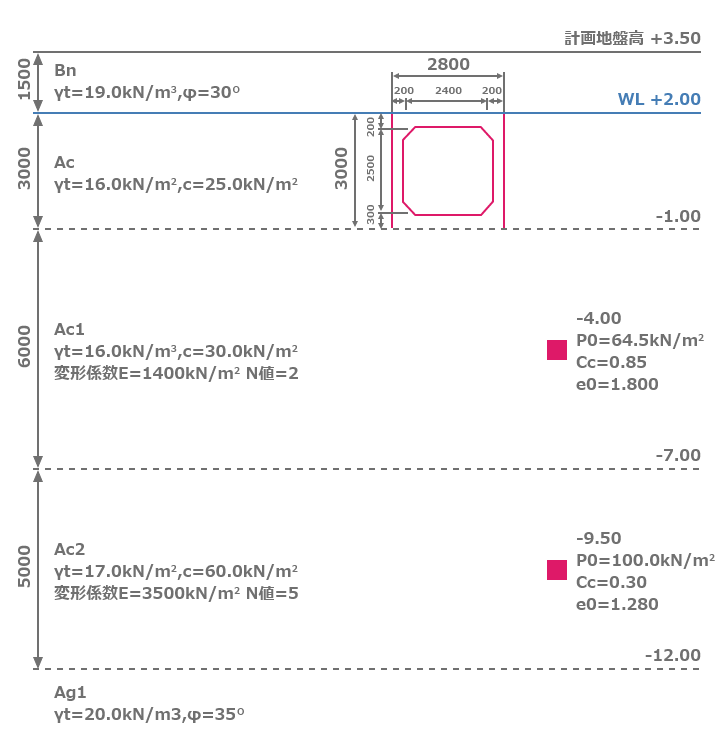

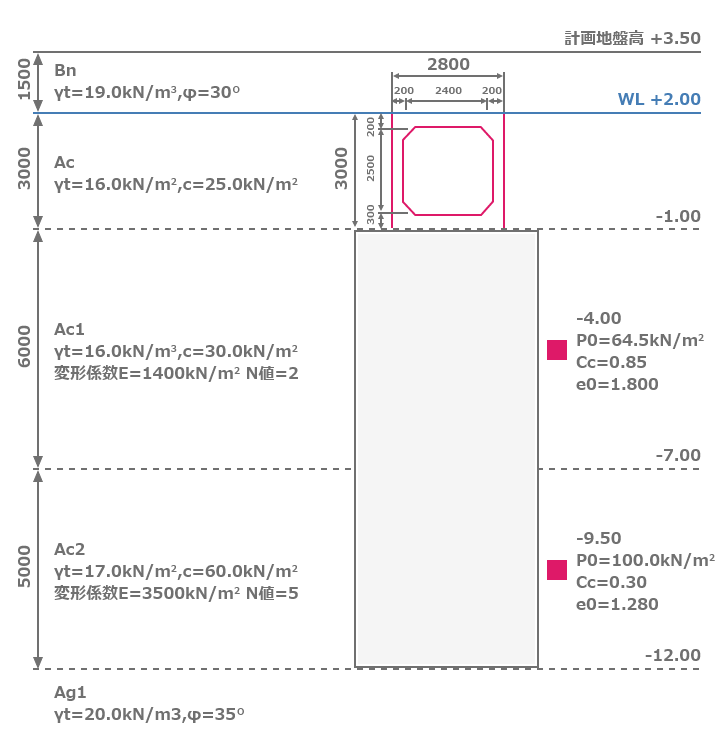

設計条件

正規圧密状態の粘性土が10m以上堆積する地盤へ幅2.8m、最大地盤反力100kN/m²のBOXカルバートを計画している。BOX下部の許容沈下量を0.1m以下とした場合、深層混合処理工法の改良仕様を算定する。なお、Ag1層は十分な強度を有し、沈下が生じないものとする。

準拠指針・手引き

- 陸上工事における深層混合処理工法設計・施工マニュアル増補版, 令和4年4月, (一財)土木研究センター

- 道路橋示方書・同解説書Ⅳ下部構造編(平成29年11月), (公)日本道路協会

- 道路土工軟弱地盤対策工指針(平成24年度版), 平成24年8月, (社)日本道路協会

検討モデル・地盤条件

検討モデル・地盤条件は次に示すとおりである。

| 土層名 | γt (kN/m³) |

φ (°) |

C (kN/m²) |

E (kN/m²) |

Cc | e0 | 圧密条件 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bn | 19.0 | 30.0 | 0.0 | --- | |||

| Ac | 16.0 | 0.0 | 25.0 | --- | |||

| Ac1 | 16.0 | 0.0 | 30.0 | 1400 | 0.85 | 1.80 | 正規圧密 |

| Ac2 | 17.0 | 0.0 | 25.0 | 3500 | 0.30 | 1.28 | 正規圧密 |

| Ag | 20.0 | 35.0 | 0.0 | --- |

無対策地盤の圧密沈下・支持力検討

圧密沈下量の算定

正規圧密土からなる軟弱層の場合で、区分された圧密層ごとに圧縮指数Cc、または体積圧縮係数mvが求められている場合には、Cc法やmv法によって圧密層ごとの一次圧密沈下量Scを求める。本検討では、無対策地盤の圧密沈下量を次に記すCc法で算定したところ、BOX下の圧密沈下対象層は、Ac1とAc2で合計0.617mの沈下が予想され、許容沈下量の0.1mを上回る事を確認した。

圧密沈下量を0.1m以下とするために、深層混合処理工法により、軟弱層を地盤改良する必要がある。

| 土層名 | γt (kN/m³) |

H (m) |

γ・H (kN/m²) |

Σ(γ・H) (kN/m²) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| Bn | 19.0 | 1.5 | 28.5 | 28.5 | |

| Ac | 6.0 | 3.0 | 18.0 | 46.5 | |

| Ac1(中央) | 6.0 | 3.0 | 18.0 | 64.5 | Ac1層の中央部深度の 盛土前の鉛直有効応力 |

| Ac1(下端) | 6.0 | 3.0 | 18.0 | 82.5 | |

| Ac2(中央) | 7.0 | 2.5 | 17.5 | 100.0 | Ac2層の中央部深度の 盛土前の鉛直有効応力 |

| 土層 | Cc | e0 | p1=Δp+p0 (kN/m²) |

p0 (kN/m²) |

H (m) |

Cc/(1+e0) | log10(p1/p0) | Sc (m) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ac1 | 0.850 | 1.800 | 128.5 | 64.5 | 6.0 | 0.304 | 0.299 | 0.545 |

| Ac2 | 0.300 | 1.280 | 128.5 | 100.0 | 5.0 | 0.132 | 0.109 | 0.072 |

| 合計 | 0.617 | |||||||

無対策地盤の支持力度照査

BOXカルバートの基礎底面であるAc1層を支持層とした場合の許容支持力度および極限支持力度を「道路橋示方書・同解説書Ⅳ下部構造編」に記載されている直接基礎の支持力公式を基に算定した。照査の結果、Ac1層は、BOXの最大地盤反力を満足しない事を確認した。

Ag1層は十分な強度を有していることから、Ac1層とAc2層を深層混合処理工法により、地盤改良し、BOXカルバートとセメント改良体をAg1層で支持する必要がある。

| 項目 | 記号 | 値 | 単位 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 極限支持力度の算定 | qd=α・κ・C・Nc・Sc・ζc+κ・γ2・Df・Nq・Sq+1/2・β・γ1·B・Nr・Sr | ||||

| 基礎底面の形状係数 | α | 1.08 | 1.0+0.3×B/L | ||

| β | 0.89 | 1.0−0.4×B/L | |||

| 地盤の粘着力 | C | 30.00 | kN/m² | ||

| 基礎幅 | B | 2.8 | m | ||

| 基礎底面より下の単位体積重量 | γ1 | 6.00 | kN/m³ | ||

| 基礎底面より上の単位体積重量 | γ2 | 10.30 | kN/m³ | ||

| 基礎の有効根入れ深さ | Df | 4.50 | m | ||

| 支持力係数 | Nc | 5.10 | 図9.5.1 支持力係数 参照 | ||

| Nq | 1.00 | ||||

| Nr | 0.00 | ||||

| 支持層への根入れによる割増係数 | κ | 1.00 | |||

| 支持地盤における補正係数 | ζc | 0.55 | 支持層が粘性土 | ||

| 寸法効果による補正係数 | Sc | 0.69 | =(c')λ (c'=1.0, λ=-1/3) | ||

| Sq | 0.60 | =(q')ν (q'=3.2, ν=-1/3) | |||

| Sr | 0.71 | =(B')μ (B'=4.8, μ=-1/3) | |||

| α・κ・C・Nc・Sc・ζc | 第1項 | 63.25 | |||

| κ・γ2・Df・Nq・Sq | 第2項 | 27.80 | |||

| 1/2・β・γ1・B・Nr・Sr | 第3項 | 0.00 | |||

| 極限支持力度 | qd | 91.05 | kN/m² | ||

| 許容支持力度の算定 | qa=F・qd | ||||

| 安全率 | F | 0.53 | F=ξ1×φY×0.65≒0.53 | ||

| 上載荷重 | W | 128.5 | kN/m³ | ||

| 最大鉛直応力度 | P | 128.5 | kN/m² | =W | |

| 許容支持力度 | qa | 47.9 | kN/m² | < qmax=128.5・・・NG | |

地盤改良工の検討(深層混合処理工法)

検討フロー

改良地盤の沈下量

支持地盤の極限鉛直支持力度

改良仕様・範囲の設定

改良地盤の沈下量の検討フローにしたがい、改良率と設計基準強度をそれぞれ次のように設定した。

a)改良率

施工実績より接円配置以上と想定しap=78.5%とする。

b)設計基準強度

改良体の圧縮応力の要求条件から設定する。

quck =3.0×(128.5/0.785)= 491kN/m²≒500kN/m²

- ap

- :改良率

- W

- :BOX最大地盤反力+土被り圧

- Fs

- :安全率(3.0)

改良地盤の沈下量の算定

a)変形係数E

- 改良地盤の変形係数の設定

既往の実績より、改良地盤と変形係数の関係をE=200×quckと設定する。設計基準強度quck=500kN/m²より改良地盤の変形係数E1は次のように算定される。

E1=200×500=100,000kN/m² - 現地盤の変形係数の設定

次に、現地盤の変形係数E0を算定する。原地盤As1、As2の変形係数はそれぞれ、1400、3500kN/m²であり、各層の層厚の比率で平均をとりE0を算定される。

E0=(1400×5+3500×6)/11≒2545kN/m² - 複合地盤の変形係数の設定

以上により改良地盤と原地盤の変形係数E1とE0を算定した。改良範囲を改良部分(78.5%)と未改良部分(21.5%)からなる複合地盤であると考えて、改良範囲における変形係数は次のように算定される。

E=E1×ap+E0×(1-ap)=100,000×0.785+2545×(1-0.785)=79,047kN/m²

b)改良範囲に生じる土被り重量

改良天端に生じる土被りΣhγはBn層厚1.5m、Ac層厚3.0mより、

Σhγ =1.5×19.0+3.0×6.0=46.5kN/m²

改良幅は、構造物基礎幅から左右それぞれ1m広げた範囲を地盤改良範囲とするため、B=4.8mとする。そのため土被り重量Pvfは次のように算定される。

Pvf =Σhγ/B=46.5/4.8m×1.0m=9.7kN/m²

c)改良地盤の即時沈下量

改良地盤の即時沈下量Sを算定する。

改良体に作用するWはBOXカルバートの最大地盤反力+BOXカルバートの土被り圧+改良範囲に生じる土被り圧と想定する。

また、改良後の地盤の変形係数E=79,047、Ac1とAc2を改良した際の改良部の根入れ長L=11.0mであることから、即時沈下量Sは次のように算定される。

S=P×L/E=(100+28.5+9.7)×11.0/79047=0.019(m)

以上より、即時沈下量Sは許容沈下量10.0cm以下を満足することを確認した。

支持地盤の極限鉛直支持力度の算定

許容の沈下量を満足するためにAc2層までの地盤改良が必要となる。そのため、Ag1層の許容支持力度を「道路橋示方書・同解説書Ⅳ下部構造編」に記載されている直接基礎の支持力公式を基に算定した。検討の結果、Ag1層は、BOXの最大地盤反力を満足する事を確認した。

| 項目 | 記号 | 値 | 単位 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 設計基準強度の算定 | quck=Fs・W/ap | ||||

| 安全率 | Fs | 3.00 | |||

| 上載荷重 | W | 128.50 | kN/m² | ||

| 改良率 | ap | 78.50 | % | ||

| 最大鉛直応力度 | qmax | 234.06 | kN/m² | = W/ap+γ・h | |

| 設計基準強度 | quck | 500.00 | kN/m² | =Fs・W/ap=489.17≒500.00 | |

| 極限支持力度の算定 | qd=α・κ・C・Nc・Sc・ζc+κ・γ2・Df・Nq・Sq+1/2・β・γ1·B・Nr・Sr | ||||

| 基礎底面の形状係数 | α | 1.08 | 1.0+0.3×B/L | ||

| β | 0.89 | 1.0−0.4×B/L | |||

| 地盤の粘着力 | C | 0.00 | kN/m² | ||

| 基礎幅 | B | 4.8 | m | ||

| 基礎底面より下の単位体積重量 | γ1 | 10.0 | kN/m³ | ||

| 基礎底面より上の単位体積重量 | γ2 | 7.10 | kN/m³ | ||

| 基礎の有効根入れ深さ | Df | 4.50 | m | ||

| 支持力係数 | Nc | 46.12 | 図9.5.1 支持力係数 参照 | ||

| Nq | 33.30 | ||||

| Nr | 37.15 | ||||

| 支持層への根入れによる割増係数 | κ | 1.00 | |||

| 支持地盤における補正係数 | ζc | 1.00 | 支持層が砂質土 | ||

| 寸法効果による補正係数 | Sc | 1.00 | =(c')λ (c'=1.0, λ=-1/3) | ||

| Sq | 0.68 | =(q')ν (q'=3.2, ν=-1/3) | |||

| Sr | 0.59 | =(B')μ (B'=4.8, μ=-1/3) | |||

| α・κ・C・Nc・Sc・ζc | 第1項 | 0.00 | |||

| κ・γ2・Df・Nq・Sq | 第2項 | 722.28 | |||

| 1/2・β・γ1・B・Nr・Sr | 第3項 | 469.39 | |||

| 極限支持力度 | qd | 1191.67 | kN/m² | ||

| 許容支持力度の算定 | qa=F・qd | ||||

| 安全率 | F | 0.53 | F=ξ1×φY×0.65≒0.53 | ||

| 上載荷重 | W | 128.50 | kN/m³ | ||

| 最大鉛直応力度 | qmax | 234.69 | kN/m² | ||

| 許容支持力度 | qa | 627.41 | kN/m² | < qmax=234.69・・・NG | |

工法比較表

支持力対策の工法比較表

深層混合処理工法の工法比較表を下に示す。φ1600mm×2軸(変位低減型)の深層混合処理工法であるCI-CMC工法が経済性・施工能率ともに優位となる。

| 積算基準分類 | 国土交通省土木工事 単軸施工杭径 φ2,000mm |

国土交通省土木工事 (変異低減型): 杭径 φ1,000mmラップ式 |

国土交通省土木工事 2軸施工(変異低減型): 杭径 φ1,600mm杭式 |

|---|---|---|---|

| 工法名 | --- | --- | CI-CMC工法 |

| 工法概要 | 固化材をミキシングプラントでスラリー状にして、スラリーポンプで撹拌翼先端まで圧送し、改良範囲の軟弱土を地盤中の原位置で撹拌混合することで、所定の強度のパイルを造成する地盤改良工法です。 | 施工手順、撹拌方式、改良径は通常のCDMと同じですが、撹拌軸にスパイラルが付いており、貫入、引き抜き時に投入セメント量に相当する土を排土することにより、周辺の地盤、構造物に影響を与えることなく施工が可能です。 | エアーを用いてスラリーを霧状に吐出するエジェクター吐出方式を採用する機械撹拌式深層混合処理工法です。エジェクターによりスラリーの広範囲への均一な散布撹拌翼の回転負荷の低減を実現し大径の改良体を確実かつ効率的に造成することが可能です。 |

| 模式図 |  |

|

|

| 低変位施工の 適用性 |

(×) 周辺の変位が軽減される |

(○) 排土機構により対応可能 |

(○) エジェクター吐出により対応可能 |

| 改良平面 イメージ図 |

|

|

|

| 1本当たりの 改良深度※ |

15.5m | 15.5m | 15.5m |

| 1本当りの 改良直径 |

11.0m | 11.0m | 11.0m |

| 1本当たりの 平面積 |

3.14m2 | 1.30m2 | 2.01m2 |

| m³当たりの コスト |

12,700(円/m³) | 15,300(円/m³) | 12,100(円/m³) |

| コスト比率 | 1.05 | 1.26 | 1.00 |

| 日当施工量 | 140(m3/日) | 80(m3/日) | 180(m3/日) |

| 比較結果 | (×) 低変位施工不可のため適用外 |

(△) 経済性・施工能率で他案に劣る |

(◎) 経済性・施工能率に最も優れる |

※1固化材は特殊土用セメント18,200円/ton(積算資料 2025年1月)、350kg/m³使用と設定(実施工時は別途、配合試験を実施し必要添加量を設定する必要がある)。

※2施工機1台を想定して工期を算出。

※3別途、施工前に事前配合試験(試料採取~結果報告2ヶ月程度)が必要となる。