静的締固め砂杭工法 SAVEコンポーザー/SAVEコンポーザーHA

SAVEコンポーザーは、強制昇降装置を用いた回転圧入施工を採用し、振動エネルギーを用いずに静的な圧入によって締固め砂杭を造成する地盤改良工法です。無振動・低騒音のため市街地や既設構造物の近傍での施工を可能としました。

SAVEコンポーザーHAは、貫入部の先端にエジェクターを装備し、軟弱地盤内に含まれる硬い部分(N値35程度)への貫入が可能となりました。また、SAVEコンポーザーHAでは、支持層到達を管理装置画面上に文字情報で表示できる着底管理システムを装備しています。

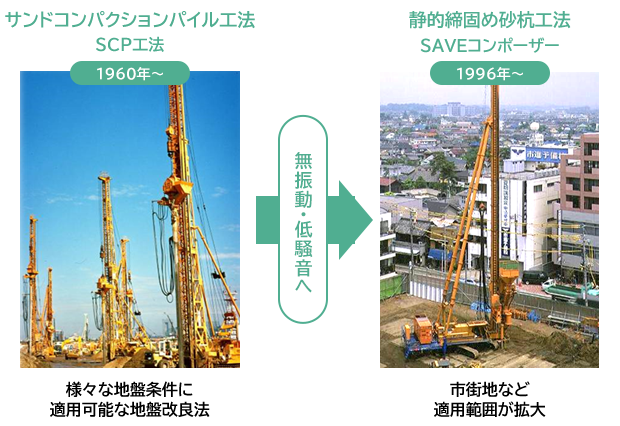

工法開発の経緯

不動テトラ(旧不動建設)は、1956年に日本で初めての地盤改良工法となるサンドコンパクションパイル工法(SCP工法)を開発し、その後多くの現場に適用して来ました。しかし、サンドコンパクションパイル工法は振動機(バイブロハンマ)による振動・騒音を伴う工法であることから、市街地での適用は困難でした。

そこで、1996年に振動機を用いない静的締固め砂杭工法(SAVEコンポーザー)を開発し、市街地や既設構造物の近傍での施工を可能としました。現在では、サンドコンパクションパイル工法のほとんどが、SAVEコンポーザーとして静的圧入で実施されています。

締固めの原理

工法の特徴

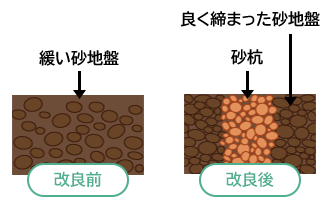

- 砂地盤を締固める工法

- 砂地盤に限らず粘性土など様々な地盤に適用可能

- 粘性土地盤の強度増加(砂杭によるせん断強度増加)

- 粘性土地盤の圧密促進(砂杭によるドレーン効果)

- 中詰め材として砂の他に砕石・スラグを使用可能

- 無振動・低騒音

- 強制昇降装置と回転圧入装置を用いるため、貫入力に優れる

- 数々の地震で改良効果が確認されている

効果・用途

- 砂地盤の締固めによる液状化対策(N値up)

- 粘性土地盤のせん断強度増加(砂杭と粘性土地盤の複合地盤効果)

- 盛土の安定対策や沈下対策(道路・河川・土地造成など)

- 圧密沈下促進(砂杭によるドレーン効果)

- 構造物の支持力対策

実績および効果の実証

2020年度までに1,300件以上(平成9年度以降)の実績があります。また、SAVEコンポーザー開発の1996年以降に発生した、鳥取県西部地震(2000.10:M=7.3)、東北地方太平洋沖地震(2011.3:M=9.0)、熊本地震(2016.4:M=7.3)、能登半島地震(2024.1:M=7.6)などではSAVEコンポーザー施工箇所の液状化が発生しておらず、改良効果が確認されています。

代表的な施工実績

- 淀川堤防耐震対策事業

- 幕張新都心

- 東京国際空港エプロン部

- 豊洲地区

- 石巻市内医療施設

- 熊本新港内岸壁部

- 金沢市内庁舎施設 など

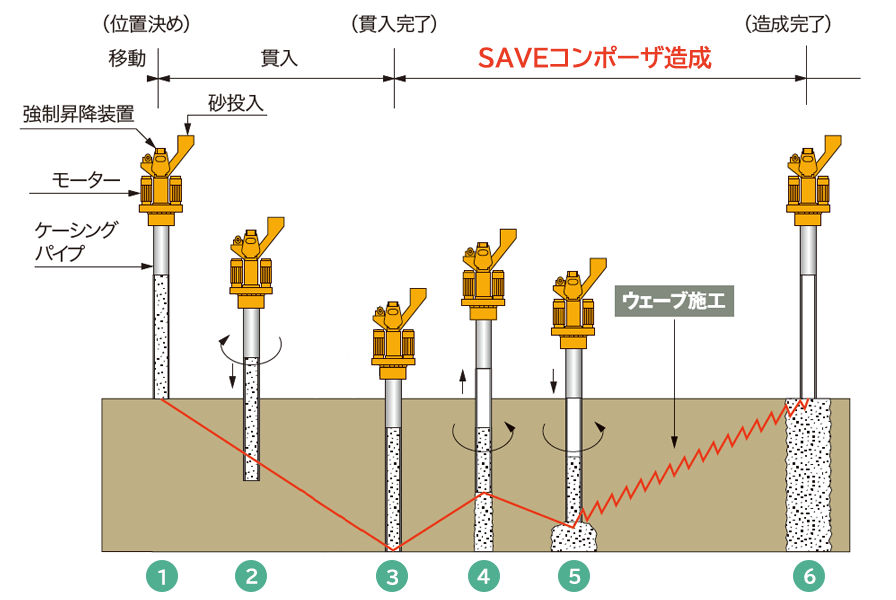

施工フロー

- ケーシングパイプを所定位置に据え、一定量の砂を投入する

- ケーシングパイプを回転させながら地中に貫入する

- 所定深度まで貫入する

- ケーシングパイプを規定の高さから引き上げながら、ケーシングパイプ内の砂を排出する

- ケーシングパイプを打戻し、排出した砂と周囲の地盤を締固める

- 04~05を細かく繰り返して拡径するウェーブ施工により、SAVEコンポーザーを造成する

施工状況動画

設計方法

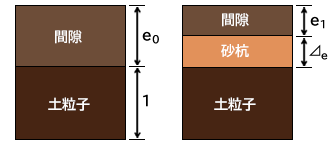

基本的な考え方

サンドコンパクションパイル工法で砂質地盤を改良するときの基本的な考え方を示します。改良前の原地盤間隙比をe0とすると、1+e0の体積の地盤に、Δeに相当する砂を圧入して締固めます。このときの置換率asは次式で表されます。

- as

- :置換率

- e0

- :原地盤の間隙比

- e1

- :改良後の地盤の間隙比

改良後N値の算定方法(方法D)

砂質系地盤に対するサンドコンパクションパイル工法の地盤改良効果は、通常、標準貫入試験(N値)で示すことが多い。改良後のN値は改良前の原地盤N値(N0)と置換率asに主に支配されますが、その他、原地盤土の粒度分布、土被り圧などにも影響を受けます。特に0.075μm以下の細粒分を多く含む場合、改良効果が小さいので注意を要します。砂質系地盤に対する4つの設計方法の内、近年では最も精度の高い設計方法として方法Dが多く用いられています。以下に方法Dの設計フローを示します。

- ※ 詳細な設計方法はSAVEコンポーザーの設計・施工マニュアル(資料請求)を参照ください

改良効果試算

施工単価

SAVEコンポーザーの施工単価算出シミュレーションをご用意しております。

下記のリンクからお試しください。