砂圧入式締固め工法 SAVE-SP工法

SAVE-SP工法は、圧送可能にした砂を小型施工機のロッドを通じて地盤内に圧入することにより、緩い砂地盤を締固める地盤改良工法です。

小型の施工機の使用により狭隘地においても施工が可能であり、斜め施工や硬質障害物層等の貫入にも対応できるため、既設構造物直下の改良にも対応できます。小型施工機の使用、無振動・低騒音、材料には砂を用いるため、周辺環境・自然環境にも優しい画期的な地盤改良工法です。

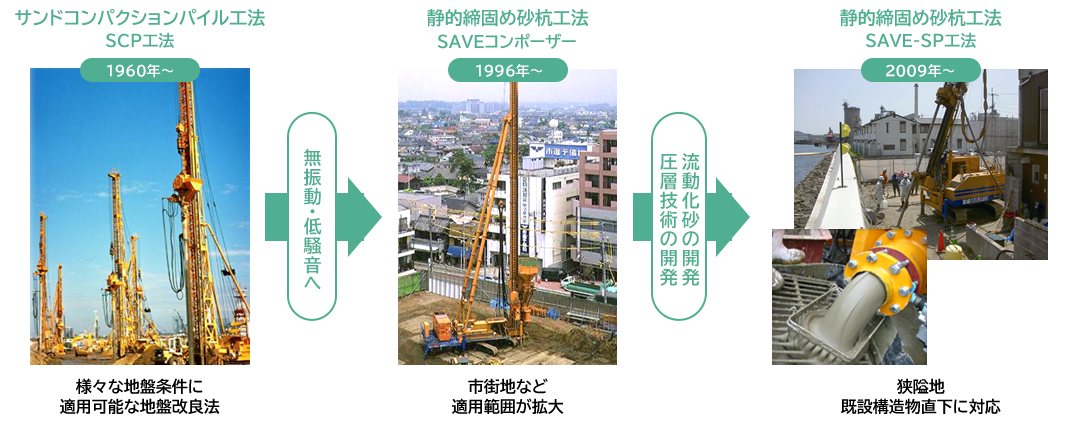

工法開発の経緯

不動テトラ(旧不動建設)は、1956年に日本で初めての地盤改良工法となるサンドコンパクションパイル工法(SCP工法)を開発し、その後多くの現場に適用して来ました。しかし、サンドコンパクションパイル工法は振動機(バイブロハンマ)による振動・騒音を伴う工法であることから、市街地での適用は困難でした。そこで、1996年に振動機を用いない静的締固め砂杭工法(SAVEコンポーザー)を開発し、市街地での施工を可能としました。

しかし、SAVEコンポーザーのような大型機を用いる工法では、用地境界に近接した河川堤防や護岸などの既設構造物直下の液状化対策を実施することができませんでした。

既設構造物の耐震化や狭隘地での耐震化事業のニーズを受け、砂を流動化しポンプ圧送する技術を確立し、2009年に狭隘地や既設構造物直下の施工ができる締固め工法として、SAVE-SP工法(砂圧入式静的締固め工法)を開発しました。

現在では、河川堤防や護岸・岸壁背面など狭隘地や既設構造物直下では、SAVE-SP工法による液状化対策が実施されています。

工法の原理

SAVE-SP工法の改良原理は、サンドコンパクションパイル工法等に代表される従来の締固め工法と同様です。従来工法と異なる点は、地中に圧入する材料の状態となります。

圧入材料は従来工法で通常に用いられる砂を、専用プラントにて流動化剤と混練し、ポンプ圧送可能な状態にして使用します。圧送可能な状態の材料砂は、所定の深度まで貫入されたロッドを通じて地中に圧入され、周囲の地盤を締固めます。その後、地中に圧入された砂は、排出時の脱水および添加された遅効性塑性化剤の作用で流動性が消失し、よく締まった状態で地中に存置されます。

工法の特徴

- 締固めを原理とした砂質地盤の液状化対策工法

- 狭隘地や構造物直下での施工が可能

- 斜め施工や硬質障害物層下部にある液状化対象層に適用可能

- 無振動・低騒音

- 自然材料(砂)を使用することで環境に優しく、原地盤とのなじみが良い

- 数々の地震で改良効果が確認されている

効果・用途

- 砂地盤の締固めによる液状化対策(N値up)

適用地盤:砂質地盤(N≦20程度)を改良対象とします。

実績および効果の実証

2020年度までに150件以上の実績があります。

代表的な施工実績

- 撫養港堤防耐震事業

- 庄内川堤防耐震事業

- 木曽川下流堤防耐震事業

- 大分川堤防耐震事業

- 東京国際空港C滑走路取付誘導路 など

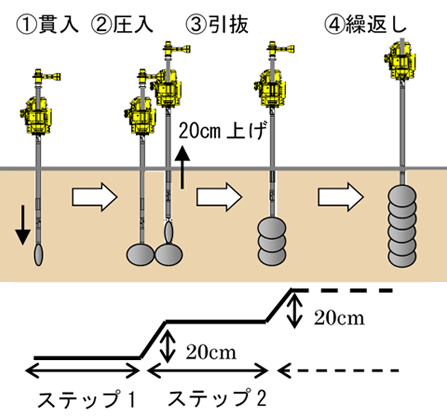

施工フロー

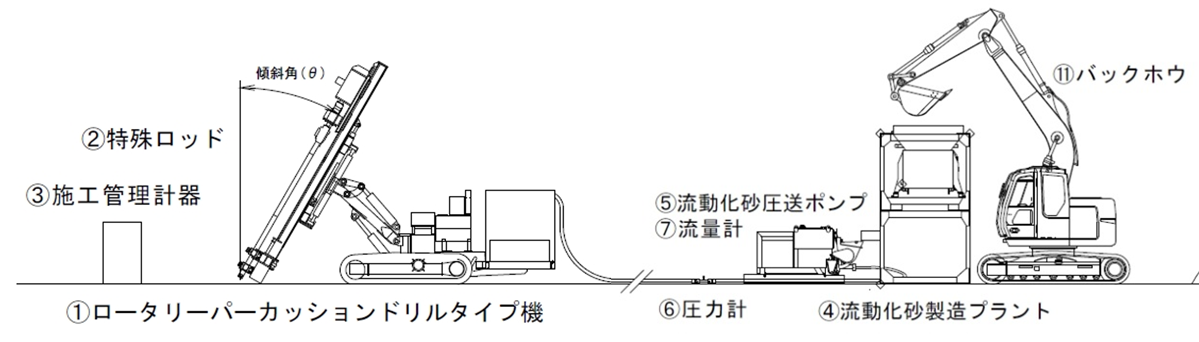

施工システムはロッドの貫入・引抜を行う小型施工機、流動化砂を施工機まで圧送する圧送ポンプ、流動化砂を製造する流動化砂製造プラント、材料砂をプラントに投入するバックホウで構成されます。流動化砂製造プラントは、バッチ毎に流動化砂を製造するもので、搬入した砂への加水、流動化剤および塑性化剤の添加・混練を行います。

- ロッドを所定深度まで貫入

- 流動化砂を圧入(所定の改良体体積が得られる量の流動化砂を圧入)

- 所定長引抜き

- 02~03の繰り返し

施工システム

(ロータリーパーカッションドリルタイプ機)

施工状況動画

設計方法

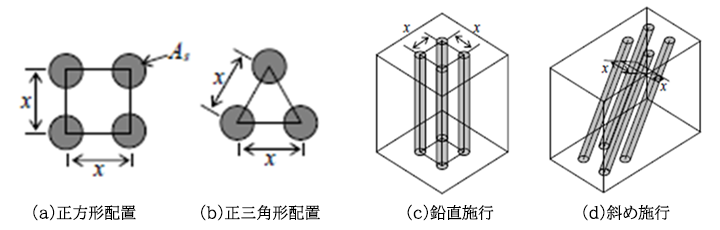

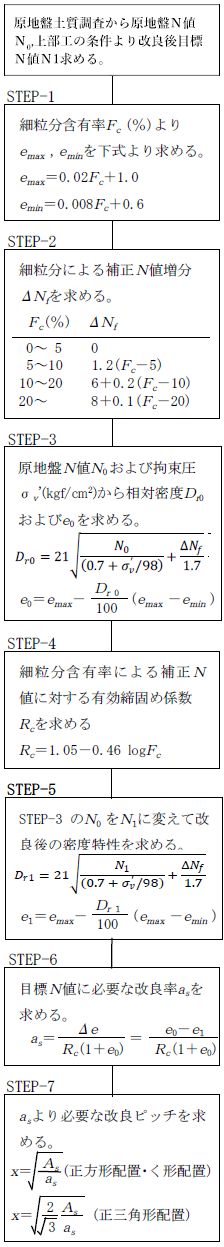

改良仕様の設計においては、従来のSCP工法等の予測式が適用できることが確認されています。従って、SAVE-SP工法の改良効果の予測に際しては、以下に示すD法(Rc法)を適用することを基本とします。

換算改良径はφ700mm、打設間隔は正方形2.0mを原則上限として改良体配置を設定します。

SAVE-SP工法の改良効果を評価する指標として、砂圧入後の改良体間のN値(以下、事後N値)を用います。事後N値は原地盤の初期状態、土質条件および改良率から計算によって推定することが可能であるため、設 計 時には、事後N値の推定式を用いて目標N値を得ることのできる改良率を算出します。なお、ここで用いる設計方法(D法)は、静的締固め砂杭工法(SAVEコンポーザー)に代表される砂質土の締固め工法において 用いら れている設計手法です。D法の設計フローを図1に示します。 フローにしたがって算出された必要改良率に応じた打設間隔、換算改良径を設定しますが、打設間隔は正方形2.0mを原則上限とし、換算改良径は φ700mmを上限として設定します。改良体の配置を図2に示します。

- ※ 詳細な設計方法は設計・施工マニュアル(資料請求)を参照ください

参考:【砂圧入式締固め工法】SAVE-SP工法 設計・施工マニュアル, 2021年5月, SAVE-SP工法研究会, p.15

改良効果試算

入力条件

改良前の地盤条件

(土被り圧)

改良条件

改良効果

施工単価

- ロータリーパーカッションドリルタイプ機

- :31,800円/日

64m/日

- ※関東地区で削孔長15.0m、改良長12.0m、1プラント2マシンの場合

- ※施工条件により単価は異なりますので、詳細はお問い合わせください。